CC

BY-NC-ND-Giacomo Milazzo

Riprendiamo il discorso introdotto nel mio post di fine dicembre per approfondire il tema della comunicazione scientifica e della divulgazione in genere.

Nel 2012, Donald Rumsfeld, ex

segretario della Difesa degli USA, prima con Ford e poi con Bush Jr., rispondendo

ad una domanda che gli era stata fatta, tentò di giustificare l’assenza di

risultati nella ricerca delle famose armi di distruzione di massa in

Iraq, in questo modo.

(…)

ci sono cose note note; ci sono cose che sappiamo di

sapere. Sappiamo anche che ci sono cose note incognite; vale a dire che

sappiamo che ci sono alcune cose che non sappiamo. Ma ci sono anche cose note

incognite, quelle che non sappiamo di non sapere (…)[*]

Le incognite note si riferiscono

ad esempio a rischi di cui si è a conoscenza, come il sapere che un volo è

stato cancellato, alterando un programma di viaggio. Le incognite sconosciute

sono rischi che derivano da situazioni così inaspettate che non verrebbero

prese in considerazione e che addirittura non rientrano nemmeno nel novero di

ciò che avrebbe potuto essere preso in considerazione.

Per quanto riguarda la consapevolezza e la comprensione,

gli sconosciuti sconosciuti possono essere paragonati ad altri tipi di problemi in

una matrice di questo tipo:

Wikipedia

Ma l’affermazione di Rumsfeld, soltanto

apparentemente paradossale, contiene molta più saggezza di quel che appare,

come ho avuto modo di trattare in questo mio precedente post.

Ed è strettamente legata al

metodo scientifico.

CC

BY-NC-ND-Giacomo Milazzo (Annenberg Learner per il diagramma)

Per chiarire tutto ciò, come spero,

potremmo prendere spunto dallo stato dell’arte delle conoscenze che oggi gli

scienziati hanno sulla composizione del nostro Universo. Decenni di

osservazioni, condotte oggi con apparecchiature sofisticatissime, hanno portato

a conoscerne, con un elevato grado di certezza, appena il 5 percento circa. Il

resto, diviso tra materia ed energia oscure, rappresenta il restante 95

percento circa. Di cosa è fatta la materia oscura? Quali sono la fonte è il

tipo di energia che chiamano oscura? Tantissime ipotesi ma sono domande tuttora

irrisolte. Man mano però che gli orizzonti della ricerca si allargavano, al

diminuire dell’ignoranza, la mancanza di conoscenza e, appunto, l’incertezza di

un determinato aspetto, ecco che il metodo scientifico propone nuovi interrogativi.

Arrivare a comprendere di non

sapere, porsi nuove domande e, nonostante sia un paradosso, procedendo sulla strada della mancata conoscenza si finisce

per saperne più di prima.

Ed è questo paradosso che per

primo va spiegato ai non addetti ai lavori: il lavoro della comunità

scientifica, che procede mettendo continuamente in discussione i suoi

presupposti, e non essendo mai sicura di nulla: una fabbrica di dubbi, come scrivevo tempo fa. Dubbi che genereranno consenso sulle

spiegazioni.

Partendo dal non sapere, di

fronte ad ogni nuovo interrogativo, soprattutto quando si cerca di fare

comunicazione scientifica, è fondamentale saper ammettere di non sapere, dire «non lo so», a maggior ragione quando le tematiche

trattate riguardano da vicino temi sociali o relativi alla salute pubblica.

La recente pandemia da

coronavirus avrebbe dovuto insegnare molto relativamente a questo modo di

procedere, eppure ancora oggi, in diverse occasioni, si assiste al compimento

degli stessi errori.

Allora l’incertezza regnava, ad

aumentare uno stato di paura già evidente, e le tante discipline scientifiche

coinvolte, diversissime tra loro, contribuivano ad alimentare la fretta, da

parte di tutti, di avere previsioni, certezze, risultati, di capire cosa fare e

cosa sta accadendo, con l’opinione pubblica che dovette familiarizzare in

fretta con le figure di scienziati e divulgatori. Il tutto avveniva

condividendo dati spesso diversi tra loro e messi a disposizione di tutti, ad

un pubblico per lo più privo delle conoscenze necessarie a valutarli o

interpretarli, e costruendo un finto consenso scientifico; finto perché basato su qualcosa in corso, che stava accadendo,

alimentato anche da un certo voler apparire continuamente in TV o sui

social; ognuna delle reti aveva il suo scienziato preferito, con persone che

spesso parlavano a titolo personale impedendo di capire esattamente a nome di quale

comunità scientifica stessero parlando, e sollevando sconcerto quando le

organizzazioni internazionali, a nome delle quali qualcuno avrebbe dovuto

esprimersi, smentivano le affermazioni udite poco prima da parte di questi

singoli.

Durante quel triste periodo, abbiamo

visto inoltre scienziati che litigavano apertamente tra loro in televisione o

sui social, o addirittura in entrambi gli ambienti. Migliaia di inutili

commenti asincroni rilanciati giorno dopo giorno. Persone che appartenevano

alla comunità scientifica che comunicavano se stessi prima di qualsivoglia

contenuto scientifico; senza nemmeno immaginare, o pur sapendolo rimuovendone

gli effetti deleteri che ciò poteva avere nel pubblico che avevano davanti. Per

non parlare di onnipresenti persone di scienza che arrivavano ad abbassarsi al

livello di chi li denigrava rispondendo con insulti ad insulti.

Esporsi

pubblicamente non è obbligatorio, soprattutto sapendo che le dinamiche

televisive sono il più delle volte incompatibili con un certo modo di fare

comunicazione della scienza, l’unico possibile, ovvero quello rigoroso ed

attendibile. Che dire poi degli scienziati che accettano il confronto

con personaggi che esprimono posizioni antiscientifiche o pseudoscientifiche,

che nel nome del diritto d’opinione e del libero pensiero, fanno affermazioni

scientificamente false e pericolose? O dei montaggi ad arte che fanno di un

estratto manipolato di un’intervista di pochi minuti, inserita tra chi prima e

dopo lo smentisce, quasi sempre senza nessun titolo per farlo? La comunicazione

scientifica in televisione va preparata, con una scaletta ben precisa. Non si

deve mai improvvisare. È importantissimo spiegare

alla gente quello che non si sa, oppure quello che prima era conosciuto e che

adesso sappiamo, meglio ancora

raccontare quanto prima nemmeno si sapeva di non sapere. Proprio come accaduto

con la conoscenza della composizione dell’Universo ad oggi.

Raccontare quel cambiamento di

paradigma di cui parlava Kuhn, il

cambiamento di modello che sta alla base di una spiegazione scientifica.

CC

BY-NC-ND-Giacomo Milazzo (fonte web per gli schemi)

Un esempio, con riferimento

all’immagine precedente. Con le informazioni a nostra disposizione fino a

qualche decennio fa, furono messi insieme i frammenti, non solo fossili ma

soprattutto di conoscenza, e in modo fin troppo facile fu ricostruita la storia

dell’evoluzione che ha condotto fino a noi, in maniera lineare, progressiva,

come avesse, cosa che al nostro cervello piace molto, un fine.

Oggi invece, all’aumentare delle

conoscenze, la ricostruiamo

come una filogenesi ramificata, un grande cespuglio pieno di specie di nuova

scoperte, fino alla straordinaria scoperta della moderna paleoantropologia:

fino a 40.000 anni fa su questo pianeta convivano cinque specie umane diverse e

la nostra era solo una di queste.

Il modello attuale, dove

l’evoluzione è una ramificazione, un procedere per diversificazione, esplorando

nicchie ecologiche diverse, muovendosi attraverso derive, spostamenti o associazioni

deriva sempre da quel mosaico di frammenti illustrati in basso nella figura

precedente, ma è un cambiamento di modello

radicale che fornisce più informazioni, molto più ricco di quello lineare

precedente, in grado di spiegare altre correlazioni, di generare nuove domande

adatte a progredire, in poche parole, riducendo incertezza e ignoranza. Il

progresso scientifico. Pur restando domande irrisolte, per fortuna.

Per chi volesse approfondire

l’argomento oltre al post citato nel paragrafo precedente, può far riferimento

a questo.

CC

BY-NC-ND-Giacomo Milazzo

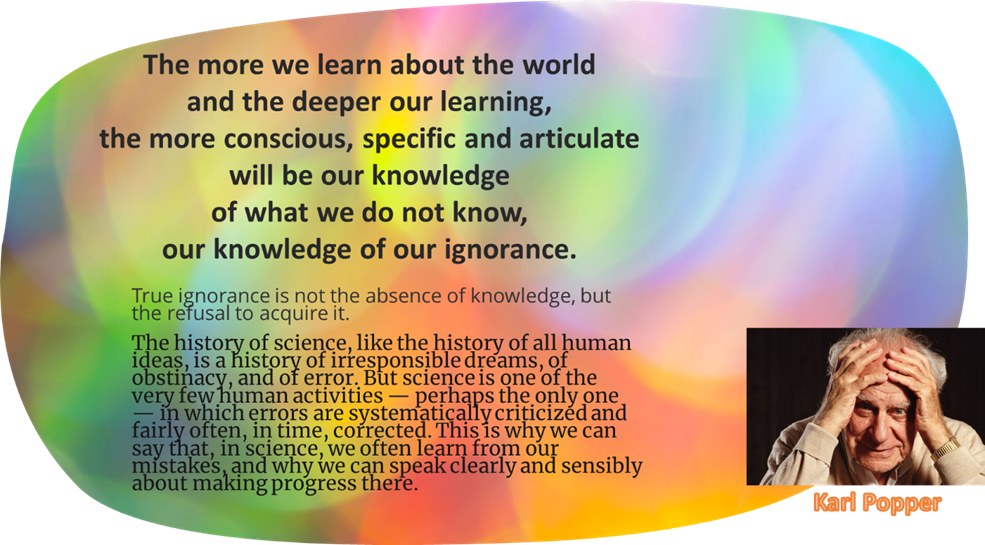

Nel post precedente

ho citato Popper. Vale la pena riprenderlo.

Il fondatore della filosofia

della scienza diceva che esistono due tipi di ignoranza.

Quella cattiva, quella che oggi regna

sovrana sui social, impregnati di ignoranza criminale e prepotente, di chi

crede di avere i numeri del sapere e spesso non sa nemmeno risolvere un

semplice calcolo, di chi è pieno di certezze e quindi è un ignorante vero, nel

senso che con tutte le sue supponenza e presunzione, non solo in definitiva non

sa nulla ma contribuisce a rendere tossico e pericoloso il clima di disinformazione che si crea.

In secondo luogo c’è invece l'ignoranza

buona, generativa

come diceva Popper. L'ignoranza di chi sa di non sapere, come ebbe a dire

Socrate migliaia di anni fa, e che quindi esercita il dubbio, pone e si pone domande,

aggiunge dati, mette a confronto ipotesi ed è pronto a cambiare idea, aspetto

fondamentale, perché un errore, un’anomalia, una difformità nei risultati di un

esperimento, sono tutte cose che generano spesso nuove scoperte o suggeriscono

nuove conoscenze.

Anche coloro i quali appartengono

al mondo della scienza e soprattutto nel caso vogliano fare comunicazione

scientifica devono evitare di mettersi dentro una bolla. Fortunatamente chi conosce

veramente, ha in genere sempre voglia di condividerlo, un po’ a causa di una

sorta di narcisismo benevolo e un po’ perché trattenere per se la conoscenza

non ha molto senso, a meno che non si tratti di mettere a rischio segreti

industriali o militari.

Ad aggravare l’aspetto negativo

dell’ignoranza cattiva,

nel nostro paese, ci si

mette la

situazione disastrosa in termini di capacità

cognitive minime, come denunciato dall’ultimo rapporto del Censis, e un

dilagare di analfabetismo funzionale spaventoso. Per quanto

moltissime persone di scienza facciano attivamente divulgazione il numero di

persone che frequentano eventi in qualche modo legati al mondo scientifico,

come ad esempio i Festival della Scienza, la Giornata del Ricercatore, che

vanno a vedere mostre o frequentano i musei, è tragicamente basso:

meno di un milione di persone, più o meno sempre gli

stessi.

Sono molto frequenti, infatti, i

resoconti di eventi dedicati alla divulgazione che raccontano di come le

persone presenti sono normalmente già perfettamente convinte di quello che si

va raccontando, si va dunque predicando ai

convertiti. Si parla ad una fetta di italiani che messi

insieme non supererebbero lo sbarramento minimo necessario per fare un partito

che possa essere rappresentato in Parlamento.

CC

BY-NC-ND-Giacomo Milazzo – (Telmo Pievani rielaborazione)

Dopo la pandemia il filosofo

della scienza Telmo Pievani ha raccolto in un libro

una sorta di decalogo dei punti da seguire quando si fa divulgazione

scientifica, per indicare soprattutto gli errori da non

commettere mai. Ne riporto qui un breve estratto rimandando alla fine

del post per chi volesse approfondire.

Comunicare i processi oltre che i

contenuti è fondamentale, occorre far capire come si è arrivati ad ottenere

determinati modelli, visioni del mondo, prodotti finiti o teorie consolidate,

quasi come fosse un contrappasso a ciò che porta a smontare le fake news pezzo

per pezzo per dimostrarne la falsità, come visto nel mio precedente

post. Occorre fare sempre molta attenzione a fare delle previsioni che non

siano sostenute da contenuti scientifici che godano di ampio consenso. «E’ difficile fare delle previsioni, soprattutto sul futuro»

si dice abbia detto ironicamente Niels Bohr, uno dei padri fondatori della

moderna fisica atomica; anche se pare sia apocrifa questa affermazione apre

comunque a degli scenari da non sottovalutare affatto: ironicamente, è opportuno

fare previsioni solo su quel che accadrà tra dozzine di miliardi di anni,

quando il cosmo sarà buio e freddo, e soprattutto senza nessuno a controllare

la qualità della previsione stessa.

Attenzione quindi a dire che

qualcosa è certo e soprattutto, quando si comunicano i contenuti scientifici

ciò non va fatto usando argomenti d’autorità, è sempre

controproducente; e nessun argomento va nascosto.

Ma la cosa fondamentale è

spiegare cosa sia il consenso scientifico, un argomento molto complesso della filosofia della scienza,

che ho cercato di raccontare in diversi post. Persino gli scienziati a volte

faticano a capirlo completamente, o ad accettarlo su alcune evidenze che sono

tali, come si dice, al di là di ogni ragionevole dubbio,

quali ad esempio il cambiamento climatico attuale che ha origine antropica, che

non c’è connessione alcuna tra i vaccini e l'autismo, che l'evoluzione è dovuta

a un processo chiamato selezione naturale e a tanti altri ancora.

Affermare che su queste o altre

posizioni c'è consenso scientifico significa che non si torna più indietro, un

lungo lavoro di controllo reciproco delle evidenze, che porta a un risultato

che assume l’aspetto di una sorta di pietra di fondamento a partire dalla quale

poi si cerca altro, in definitiva la tesi su cui sono fondate le

pubblicazioni scientifiche, dando per assodato qualcosa si procede da lì per

indagare e capire dell’altro. Una conoscenza di sfondo, qualcosa che pur non

essendo certezza assoluta, ha comunque un’altissima probabilità che sia certa, all’atto

pratico come lo fosse. E a partire da questa ci si pone nuove domande che

porteranno a nuove scoperte, che magari rimetteranno in discussione l’acquisito

con una proporzionalità inversa tra grado di consenso e possibilità d’errore,

in costante aggiornamento. Ecco perché il consenso scientifico va spiegato. A

dimostrare inoltre che nella scienza non ci sono

posizioni relative, non è vero che in qualsiasi momento chiunque possa

mettere in discussione tutto ciò che è stato consolidato finora. Anzi,

ironicamente l’argomento è utilizzato per sostenere il contrario, come quel

paleontologo che disse «sono disposto a confutare la teoria dell’evoluzione

se qualcuno mi trovasse un fossile di coniglio in rocce del precambriano…».

Di questa assenza di relativismo ne ho scritto in questa serie di tre post.

Uno dei problemi principali nel

fare divulgazione e comunicazione scientifica oggi è dato dal grandissimo

cambiamento che c’è stato nella velocità di fruizione e di attenzione degli

interlocutori: primo fra tutti l’incapacità di stare attenti per più di pochi

minuti, le difficoltà nel leggere brani che siano più di una mezza paginetta.

Ma siamo sicuri che vada assecondata?

Proprio per non sottostare a

questo tipo di limiti vanno diffondendosi, e con successo, modelli di

comunicazione basati anche su contenuti multimediali lunghi, anche di un’ora, che

poi è la durata di una normale lezione.

Alcuni influencer

scientifici di grandissimo successo, inoltre, lasciano un po’ perplessi. Danno

spesso l’idea che vogliano comunicare più se stessi che non il contenuto

scientifico. Persone che si presentano con strane acconciature, ad attrarre

attenzione, che usano espressioni dialettali, ambientazioni strane ed un

continuo raccomandare a mettere like, ad iscriversi ai canali, a

sostenerli. La logica dei social lo richiede ma è compatibile con la

comunicazione della scienza questa cosa per cui il divulgatore sopravvive solo

se cliccato, se rilanciato, interruzioni pubblicitarie lucrative

comprese?

Un divulgatore dovrebbe avere un aspetto

istituzionale, occorre potersi fidare di quello che racconta, va distinto se lo

fanno affinché ricevano questi like o perché c'è una storia scientifica importante

da raccontare?

CC – BY 4.0

Javatpoint.com

E come vanno gestiti commenti

totalmente anarchici che imperversano rispetto a chiunque stia sui social? Li banniamo

tutti, li cancelliamo, blocchiamo le utenze? Non è democratico, direbbe più di

qualcuno. Ne ho scritto nel post

precedente: esiste la libertà di mentire?

Resta comunque intollerabile il

fatto che un divulgatore serio impieghi tempo e fatica per produrre o scrivere qualcosa

che riduca la nostra ignoranza, per farci comprendere cose che ci riguardano da

vicino, e poi debba stare ore a perdere tempo, più di quel che ha impiegato a

produrre i contenuti, a rispondere al primo idiota che passa, al provocatore,

al troll, all’hater. Avete presente i commenti, tristemente

maggioritari, di gente che frequenta pagine di divulgazione scientifica al solo

scopo di negare persino l’evidenza, al solo scopo, come amo dire, di farsi

insultare?

E che contributo dà alla

correttezza della comunicazione scientifica rispondere a degli stolti ignoranti che fanno obiezioni prive di

senso?

Dobbiamo proprio essere

democratici fino a questo punto?

Non credo.

Nella sesta ed ultima edizione (1872) de "L'origine delle specie", Charles Dawin si impegnò, con una profonda revisione, a renderla più comprensibile a un pubblico vasto e integrata con un nuovo capitolo di risposte argomentate e dettagliate alle critiche raccolte nei dodici anni trascorsi dalla prima edizione.

Con una clausola restrittiva, all'inizio del settimo capitolo, Darwin si dichiarò disposto a rispondere a tutte le obiezioni, purché l'interlocutore sia in buona fede e si sia preso la briga di comprendere l'argomento.

Sulla base di questo criterio, molto ragionevole, oggi non si dovrebbe rispondere a gran parte delle presunte "obiezioni" degi antievoluzionisti e, per estensione, dei negazionisti e degli scettici radicali.

L’esistenza in parallelo di

social e televisione ha creato una barriera apparentemente invalicabile. C’è

chi si informa su entrambe le piattaforme e chi lo fa sull’una o sull’altra,

con i più giovani e i giovanissimi con una spiccata preferenza per i social.

Sempre che sia informazione ciò di cui fruiscono.

Si rischia, esempio paradossale,

di andare in TV a raccontare che vivere fino a 100 anni non sia necessariamente

un valore evolutivo, con i rischi di demenza, malattie croniche, problematiche

sociali e così via, e si finisce per urtare la suscettibilità del pubblico

televisivo che ascolta trasmissioni scientifiche e che, mediamente, è

ultrasessantenne! Avete letto bene, ultrasessantenne.

Un difficile compito quello di mescolare linguaggi per non predicare ai convertiti,

per fare in modo che cresca la fiducia,

che va riposta nella scienza per molte ragioni, alcune delle quali diverse da

quanto normalmente si pensa. Come ho avuto modo di dire in passato,

è il processo di apprendimento continuo che caratterizza la scienza, la

disamina collettiva e le trasformazioni che subisce nel tempo, che la rendono

degna di fiducia più di qualsiasi altro ambito. Il confronto sui dati,

l’evidenza empirica che genera il consenso intorno ai risultati che, comunque,

sono rivedibili. E soprattutto un messaggio collettivo

che arriva, espresso da qualcuno che parli a nome di autorità.

Purtroppo in Italia manca

un’autorità centrale che parli a nome dell’intera comunità scientifica, come

accade ad esempio in Gran Bretagna con la storica Royal Society inglese (la più antica istituzione del genere, fondata nel

1660, The President, Council, and Fellows of the Royal Society of London for

Improving Natural Knowledge), e questo comporta spesso che ogni scienziato

parli a titolo personale su temi complessi, con uno spettro di visioni

differenti che genera confusione e sfiducia.

Tornando ancora una volta agli

insegnamenti che dovremmo trarre dagli anni della pandemia, già allora furono

condotte indagini da società specializzate nel monitoraggio della percezione

pubblica della scienza, ed attestarono che la fiducia nei confronti della

comunità scientifica si abbassava giorno dopo giorno, calando bruscamente tra

il primo periodo di lockdown e il successivo, un anno dopo. Durante la

primavera 2020 la popolazione guardava alla scienza e agli scienziati tutto

sommato con fiducia e speranza, ma dopo dodici mesi prevalsero sfiducia e

confusione. La causa stava nella contraddittorietà dei

messaggi provenienti dalla comunità scientifica.

Confusione spesso alimentata in

malafede, scienziati con visioni differenti, evidenziando più i disaccordi, che

fa più spettacolo, che i punti di accordo: una scienza divisa, non porta

che danni e disaffezione.

In diverse occasioni ho scritto

che la politica deve ascoltare la scienza per valutare e prendere decisioni,

assumendosene la responsabilità. Va preteso che i politici ascoltino la

scienza, occorre deprecare l’insufficiente cultura scientifica media,

soprattutto quella nostrana, insegnare di più la scienza fin dalle elementari.

Una pandemia ha messo la scienza in prima pagina tutti i giorni per anni, dando

agli scienziati l’occasione di spiegare la scienza e il suo metodo, con una

platea mondiale a disposizione: ciò nonostante è stata sprecata, comunicando in

modo sbagliato e scomposto, con risultati disastrosi e deleteri sulla

percezione pubblica della scienza, soprattutto in Italia. Paese il nostro,

forse assuefatto a certe situazioni, se si ripensa ad esempio anche a quanto

accadde, in termini di comunicazione scientifica, nei mesi che precedettero il terremoto che colpì L’Aquila nel 2009.

La comunità scientifica dovrebbe riflettere

sui suoi errori di comunicazione uscendo dalla bolla.

Vorrei concludere, utilizzando le parole di Piero Martin, per quanto riguarda infine i rapporti tra il mondo scientifico e quello mediatico e della pubblica opinione: relazioni molto delicate.

«[rapporto] Che non può e non deve essere evitato, ma sul quale c’è ancora molto da imparare, sia da un versante sia dall’altro. L’incontro tra scienziati e giornalisti avviene idealmente in cima a una collina, raggiunta con percorsi in salita da entrambi i lati. Se gli scienziati devono fare uno sforzo per rendere i loro risultati e punti di vista intelligibili alla pubblica opinione e quindi semplificare la loro narrazione, per i giornalisti la strada richiede fatica sull’altro versante, che è quello di lavorare per non banalizzare e riportare con rigore quanto appreso. Sicuramente c’è ancora parecchio da fare.»

Dieci errori di comunicazione

della scienza che sarebbe meglio non rifare

1) Non solo prodotti, ma processi

Quando si comunica la scienza non ci si deve limitare a sciorinare i risultati, i prodotti, i dati, i numeri. Sono essenziali, ma cambiano nel corso del tempo, si accumulano e vanno aggiornati. Ancor più importante è spiegare come si arriva a quei risultati, perché sono affidabili ed entro quali limiti. Bisogna raccontare anche i processi che hanno portato alla genesi di determinati risultati, e come questi processi siano stati validati.

2) Certezze pronte all’uso? No, grazie

La scienza ha da sempre a che fare con l'incertezza, con ipotesi esplicative più o meno probabili, sulla base del confronto con i dati in costante aggiornamento. Per arrivare a un consenso scientifico valido oltre ogni ragionevole dubbio, su una certa spiegazione, occorrono tempo e verifiche. Quindi le richieste fatte agli esperti, dai media e dalla politica, di fornire certezze pronte all'uso non vanno assecondate, persino in condizioni di emergenza e di urgenza sociale perché denotano una visione strumentale della scienza. Pur tuttavia, come scrivo nel paragrafo “Un esempio dal passato” di questo mio post, a volte prendere posizioni è davvero arduo.

3) Previsioni? No, grazie

Per motivi analoghi vanno respinte al mittente anche le richieste di fare previsioni scientifiche precise sull'andamento di un fenomeno, quando non si hanno dati a sufficienza, e soprattutto se la richiesta è motivata da ansia sociale o dalla fretta della politica di delegare ad altri le responsabilità delle decisioni. Al massimo è possibile fare delle proiezioni, dipingere scenari, cioè traiettorie possibili del sistema. I contenuti della scienza sono spesso controintuitivi soprattutto quando riguardano statistiche e probabilità. Occorre saper trovare la giusta narrazione senza semplificare troppo.

4) Le verità assolute le detengono i talebani

Gli scienziati che hanno la responsabilità di intervenire sui mezzi di comunicazione di massa non dovrebbero mai atteggiarsi a depositari della verità oggettiva, una volta per tutte, da elargire paternalisticamente al popolo; devono invece spiegare le loro ragioni, argomentare, chiarire i meccanismi di un certo fenomeno, raccontare diverse ipotesi e scuole a confronto, senza nascondere, laddove ve ne siano, i margini di incertezza. Se un interlocutore punta a buttarla in caciara contestando i dati scientifici consolidati sulla base di sciocchezze senza fondamento, è inutile mettersi sullo stesso piano. L'interlocutore ideologicamente convinto non cambierà comunque idea, ma forse lo farà una parte del pubblico che sta assistendo.

5) Quando si comunica, anche la postura conta

Imporre il proprio punto di vista sulla base di un argomento di autorità (io so’ io e voi nun sete un *****), oltre a non essere efficace in termini di convincimento, è in linea teorica una negazione del metodo scientifico stesso, che nasce proprio dal rifiuto di qualsiasi autorità precostituita. Far valere le proprie competenze oltre che l’asimmetria fra le proprie competenze quelle di altri interlocutori in un dibattito, è diverso che imporsi per autorità; nessuno nella scienza deve pretendere di avere ragione sulla base del proprio status, ma deve invece far prevalere le proprie idee mostrandone la validità e le evidenze a favore.

6) Il dissenso è il sale della scienza

Nella scienza qualsiasi dissenso va ascoltato, purché argomentato razionalmente e soprattutto se portatore di nuove evidenze empiriche, perché può contribuire alla critica e alla crescita della conoscenza. Quindi è bene, ove possibile, concedere il beneficio del dubbio, smontare a posteriori e non rifiutare a priori persino le obiezioni che già a prima vista appaiono prive di fondamento. Occorre mostrare apertura alla discussione razionale che rispetta lo spirito autentico dell'approccio scientifico.

7) Nessuno scienziato è onnisciente

Ogni scienziato, qualunque sia il suo ambito di studio, conosce bene il proprio campo di studi ed è mediamente ignorante su quello degli altri, soprattutto oggi che la ricerca scientifica ha migliaia di diramazioni e specializzazioni. Inoltre, come abbiamo visto, ci si accorge costantemente di quanto non si sapeva persino nel proprio campo. Il suo mestiere ha a che fare con l'ignoranza, un'ignoranza colta e generativa, cioè il sapere di non sapere da cui discende ogni impulso di ricerca. Quando si comunica occorre essere consci dei propri margini di ignoranza prima di dare degli ignoranti agli altri. Fare i tuttologi è pericoloso, soprattutto in quest'epoca in cui ogni nostro respiro sui media viene registrato e immortalato per sempre sulla rete. A fronte di una domanda giornalistica che non riguarda le proprie competenze rispondere non lo so, o chiedere di porla ad altri, non è una vergogna.

Nella comunicazione della scienza la trasparenza è un valore essenziale, non esistono argomenti da censurare preventivamente, per paura che non siano capiti. Ancora una volta la pandemia ci ha lasciato un insegnamento: sarebbe stato meglio fin dall'inizio raccontare all'opinione pubblica che i virus vengono normalmente ingegnerizzati e potenziati in laboratorio, spiegando che ciò viene fatto per studiare in anticipo le possibili mutazioni letali degli agenti patogeni, raccontando che su queste ricerche esiste anche un dibattito bioetico circa la loro opportunità e pericolosità. Il tutto proprio per far capire che in base alle evidenze, il virus Sars-CoV-2, ha un’origine del tutto naturale. Far capire all'opinione pubblica che non c'era nulla da nascondere pur ammettendo che alcuni scienziati continuano ad avere i loro dubbi personali sulle origini di questo virus.

9) I dibattiti scientifici si fanno nelle sedi opportune

Le discussioni scientifiche, anche su temi controversi, seguono regole precise e codificate. Tali procedure per quanto imperfette sono le migliori disponibili per costruire un consenso intersoggettivo sui risultati della ricerca scientifica. Raramente una controversia scientifica è polarizzata attorno a due posizioni contrapposte, radicalmente distinte, quelle tanto amate dai conduttori televisivi. Di solito, nella scienza prevalgono le sfumature di interpretazione su dati condivisi, i dibattiti scientifici non possono essere simulati o scimmiottati o ancor meno sintetizzati nei talk show televisivi, né sui social network, perché quelli sono contesti in cui vivono regole di dibattito differenti e incompatibili con la scienza. Sono contesti di discussione non sovrapponibili. Assistere ad un confronto tra scienziati, che notoriamente la pensano diversamente, invitati apposta sperando nella lite o nella sovrapposizione di voci, è fuorviante: così facendo sembra che scienza e politica siano in alternativa l'una all’altra o, peggio ancora, che la scienza sia divisa su tutto. Meglio rifiutarsi di partecipare.

10) Spiegare il consenso scientifico

È il punto più difficile, ma forse il più importante. Un dibattito che mette a confronto, uno contro uno, da un lato uno scienziato che rappresenta il consenso scientifico diffuso su un dato problema, e che quindi parla a nome di una comunità scientifica formata da centinaia se non migliaia di scienziati, e dall’altro uno scienziato eterodosso in preda a smanie di malinteso anticonformismo è, per definizione, fuorviante e ingannevole, perché sottende una rappresentazione inesatta delle posizioni in gioco. Quando si fa comunicazione della scienza sarebbe opportuno rimarcare sempre lo stato del consenso scientifico prevalente, su un certo argomento. Per questo è importante che nel dibattito pubblico, oltre ai punti di vista dei singoli scienziati, ci sia anche una voce istituzionale, autorevole, pubblica e indipendente, deputata ad informare i cittadini sullo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche su un certo tema. La scienza non è opinionismo, e gli scienziati non devono mai parlare sempre e solo a titolo personale generando confusione nell'opinione pubblica. Non si tratta di ridurre la comunicazione ad una sola fonte né di censurare alcunché, cosa comunque impossibile nella comunità scientifica, ma di dare una rappresentazione istituzionale al consenso scientifico.