[Nota] - Nella prima parte di questo post sono state esposte considerazioni di carattere generale, utili soprattutto a collegare i messaggi e gli ammonimenti che la comunità scientifica manda continuamente, colpevole forse di non essere in grado di farsi ascoltare come dovrebbe. In questa seconda ed ultima parte, sono invece state analizzate le conseguenze delle modifiche dovute alla antropizzazione, ovvero l’insieme degli interventi di trasformazione e alterazione che l'uomo compie sul territorio allo scopo di adattarlo ai propri interessi e alle proprie esigenze.

E ricordiamo sempre che anche se è molto facile attribuire ogni evento estremo al cambiamento climatico, questo non è la causa, ma l'effetto. Le cause vanno cercate nelle nostre abitudini energetiche, produttive, alimentari. E prima ancora nelle tre principali fonti di energia: carbone, gas naturale e petrolio.

Troppi meandri? Un bel taglio e via.

Persino Galileo Galilei, dati e

misure alla mano, sapeva

che rettificare i corsi d’acqua non avrebbe portato che guai! Aumento della

velocità, affluenti le cui foci si trovano ad essere ravvicinate e che quindi

scaricano le piene quasi contemporaneamente nel corso d’acqua principale, riduzione

del volume totale di acqua contenibile, alvei ristretti e, ripetiamolo, la

cancellazione del reticolo idrografico a seguito di bonifiche diminuisce

drasticamente il tempo di corrivazione, ovvero il tempo che l’acqua piovuta in

un certo punto impiega per raggiungere il punto di chiusura del bacino: in

altre parole, l’acqua piovana non incanalata scorre più velocemente sul terreno

e come effetto collaterale importante non riesce a contribuire come dovrebbe

alla ricarica delle falde.

Qui a Roma molto spesso si cita

il famoso “drizzagno” del Tevere che, negli anni Trenta, anche per un progetto

poi abbandonato di realizzazione di due idroscali, fu realizzato a colpi di

dinamite per tagliare via un meandro quasi strozzato. Ebbene, a lungo termine,

l’aumentata velocità del corso d’acqua ha contribuito alla diminuzione dei

depositi costieri aggravando il fenomeno di erosione delle spiagge.

Acque scomparse

In passato, nelle pianure

alluvionali, era piuttosto comune che buona parte del territorio fosse occupato

da aree paludose o lagunari in prossimità delle coste, e queste avevano il

compito di ospitare parte delle acque in eccesso, agendo come le moderne casse

di espansione.

Ma in passato, a fronte delle necessarie e salutari opere di bonifica e prosciugamento delle aree di palude, si aveva l’accortezza di mantenere un reticolo di canali a costituire un serbatoio atto a gestire gli eccessi meteorici e utile a scopo irriguo. Nelle aree urbanizzate nate su aree un tempo paludose molto spesso si è completamente cancellato questo reticolo idrografico andando a costituire un’aggravante alla impermeabilizzazione del terreno.

Per non parlare dei tombamenti di fossi e rigagnoli, se non addirittura a volte veri e propri torrenti: canalizzazioni sotterranee di cui spesso non rimane nemmeno il ricordo, che rappresentano delle vere e proprie bombe ad orologeria in grado di attivarsi anche senza un evento alluvionale importante o storicamente rarissimo.

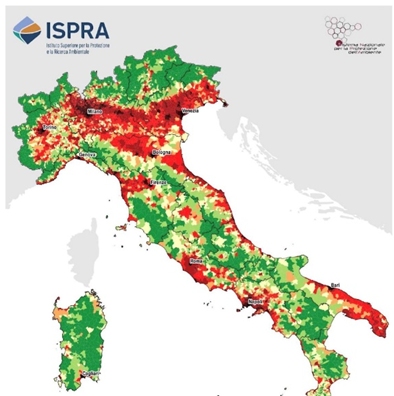

Andando ad esaminare i dettagli si scopre che in occasione di quasi tutti gli eventi alluvionali il “consumo di suolo” ha un ruolo primario. Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative. Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici e infrastrutture, all’espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del territorio. Consumo dunque, uguale impermeabilizzazione.

In Italia questo ha ormai assunto

valori impressionanti e procede inarrestabile al

ritmo di 19 ha/gg (0,19 km2/gg), che fa circa 2 m2/s, per

un consumo pari al 7% del territorio, qualcosa come 20.000 km2 su

300.000, e di questi oltre 5.000 rappresentati dai soli edifici. Ogni anno vanno

perduti quasi 80 km2 di territorio.

E poi ci sono zone del paese che

sanno fare anche di peggio. In alcune aree da un anno all’altro si sono

registrati incrementi nel consumo di suolo anche superiori al 30%, con

espansioni urbanistiche velocissime e che, immemori spesso in mala fede, hanno

interessato aree che in passato sono state già colpite da alluvioni.

Bonifiche

Prima che Fiesol

fosse edificata

di mura o di

steccati o di fortezza,

da molta poca

gente era abitata:

e quella poca avea

presa

l’altezza de’

circustanti monti,

e abandonata

istava la pianura

per l’asprezza

della molt’acqua e ampioso lagume

ch’ai pie de’

monti faceva un gran fiume

(Ottava 5 del Ninfale

Fiesolano, 1344 ca.)

Ammettiamo che le paludi, pur

essendo paradisi di biodiversità, dal punto di vista umano sono pericolose e

inutili, altrimenti non si giustificherebbero gli enormi sforzi fatti, ad

esempio, dall’imperatore Claudio nel I sec. ev per bonificare la Piana del Fucino

con un ardimentoso e spettacolare sistema di canalizzazioni sotterranee.

Persino Dante ne aveva una

pessima opinione tanto che, a fronte dei fiumi

ovunque, mette una palude solo nell’Inferno.

Ma se da una parte le bonifiche

hanno fatto guadagnare spazio alle attività umane, hanno consentito

l’eradicazione di malattie come la malaria, hanno dall’altra sottratto spazio a

disposizione dei fiumi per divagare a piacimento nelle pianure. Le uniche

lagune storicamente mantenute furono quella di Venezia, a scopi difensivi, e

prima ancora quella che circondava Ravenna per gli stessi motivi, allorquando,

alla caduta dell’Impero Romano ed al declino di Roma, vi spostò la capitale.

Le bonifiche in Italia hanno

contemporaneamente date di avvio molto antiche, sin durante l’Impero Romano che

piuttosto recenti, come ad esempio nell’agro romano e pontino e le bonifiche in

Sardegna.

Ma in ogni caso, soprattutto

quelle a partire dal XVI secolo in poi, hanno comportato quasi dappertutto la

rettificazione di quasi tutte le aste fluviali affiancata alla creazione di un

reticolo idrografico accessorio.

Azioni

che rispondevano perfettamente alla logica di quei tempi, come predetto,

tanto per cominciare per ridurre la distanza per favorire i trasporti ed

aumentare la superficie disponibile per l’agricoltura in aree che, essendo

intorno ai fiumi, erano estremamente fertili. Sono pochi i fiumi che, nei

pressi di aree urbanizzate, presentano ancora tracciati curvilinei.

Non va

nemmeno dimenticato che l’intervento umano, inoltre, risolve molto spesso oggi

ciò che domani potrebbe essere un problema. Ci sono innumerevoli esempi

storici svoltisi nel corso di secoli già a partire dal Medioevo: le opere

effettuate sul Delta del Po che altrimenti non sarebbe affatto esistito o quanto

meno avrebbe una forma completamente diversa, la mutata idrografia della

Romagna, la trasformazione del territorio facente capo a Milano con la

realizzazione di vie d’acqua prima inesistenti. Grazie alla sicurezza idrica

creata da quegli interventi sono aumentati produttività agricola e industriale,

creando flussi di immigrazione e aumento del benessere, fino al punto che le

difese idrauliche hanno permesso alla popolazione di dimenticarsi cosa

fosse il territorio d’un tempo e il motivo per cui furono realizzate. E

questa perdita di memoria la scontiamo oggi, soprattutto sottraendo territorio

alle acque.

A partire dal XIX secolo, ma soprattutto durante i periodi di massima espansione delle aree urbanizzate e/o industriali, praticamente tutte le città italiane hanno avuto diversi periodi di boom edilizio: aggravato spesso dalla mancanza di un piano regolatore, dall’abuso e dal mancato controllo amministrativo. Durante questo periodo era piuttosto comune, rispondendo alle logiche del momento, accompagnare l’espansione al tombamento di diversi corsi d’acqua per aumentare lo spazio superficiale a disposizione su cui costruire edifici, e molto più spesso strade che, in questo modo, non avrebbero tolto spazio all’edilizia.

Ogni tombamento è un ordigno innescato pronto a saltare. I corsi d’acqua costretti a scorrere in canali sotterranei chiusi hanno sezione idraulica ridotta e possono andare soggetti a ostruzioni, ma la cosa peggiore è che spesso non se ne conosce nemmeno l’esistenza aggravando la già bassa percezione del rischio. Non vedendo il corso d’acqua in superficie e magari anche non avendone memoria, ci si sente al sicuro. Comica se non fosse tragica la foto a fianco: un canale tombato per farci sopra una ciclabile.

Durante eventi alluvionali

importanti assistere al sormonto dell’imboccatura del tombamento da parte dei

corsi d’acqua può essere normale, come costringere una secchiata d’acqua a

passare attraverso uno stretto tubo, e una volta sormontata, l’acqua continua a

scorrere sulla strada che vi è stata realizzata sopra; ma la cosa peggiore è

assistere allo scoppio di queste canalizzazioni sotterranee.

Infine gli argini, che

rappresentano una costrizione al corso ed un contenimento alle tracimazioni, in

caso di eventi estremi vanno soggetti alle classiche rotte o a sormonti,

aggravati dal fatto che i corsi d’acqua delle nostre pianure sono spesso

pensili, ovvero scorrono a quote superiori a quelle del piano campagna.

La piana si difende dal monte

Eliminare i tombamenti è pressoché impossibile, visto che ci si è costruito sopra strade e a volte edifici, o non se ne conosce nemmeno la presenza. Gli argini devono essere sottoposti a controlli periodici e manutenzione, e mantenuti puliti, ad evitare di mettere a disposizione del corso d’acqua materiale che possano contribuire alla rottura di parti di questi; se invece il problema sono i sormonti è evidente che si è in presenza di insufficienza di portata. In tal caso tornano utili gli interventi di controllo e regimazione a monte delle acque, in modo che possano defluire in casse di espansione.La possibilità teorica migliore per mitigare le piene è realizzare un sistema di briglie e chiuse nei pochi tratti privi di urbanizzazione, uniti magari a canali diversivi che mettano al sicuro le aree urbane.

Purtroppo l’uso del suolo a scopo civile, industriale e commerciale è così caotico e disordinato che realizzare questo tipo di invasi ha difficoltà enormi, spesso aggravate dal fatto che i territori a monte risiedono in aree amministrate da enti, province e comuni, diversi da quelli a valle, creando ulteriori problemi dati da conflitti burocratici e gestionali se non un vero e proprio disinteresse da parte di coloro che stando a monte, che non capiscono perché dovrebbero preoccuparsi di coloro i quali stanno a valle.

Non ultima una attenta manutenzione della vegetazione delle rive e delle aree golenali. E’ infatti un altro fattore di criticità idraulica che si innesca al seguito di eventi estremi: l’enorme quantità di vegetazione sradicata, o comunque indebolita dalla piena, va ad ingolfare i corsi d’acqua minori creando sbarramenti temporanei il cui collasso potrebbe provocare onde di piena con conseguenze imprevedibili. Ironia della sorte, non sono infrequenti i casi nel nostro paese, in cui gli interventi di manutenzione hanno dovuto combattere un quadro normativo che li considera…attentati alla conservazione dei valori naturalistici del corso d’acqua!Last but not least…a chi

sta pensando che non s’è parlato del dragaggio dei corsi d’acqua, panacea di

tutti i mali idraulici, faccio rispondere

ancora ad Aldo Piombino. No, dragare peggiora le cose!

In tutto questo il nostro paese dimostra di saper creare enti sorprendentemente utili, come le “Autorità di bacino” o le “Comunità montane” ma di vederli fallire nel momento dell’azione che deve seguire all’individuazione delle cause, perché non hanno potere normativo ed esecutivo alcuno, nemmeno spesso nei confronti delle centinaia di comitati e comitatini, spesso di tipo NIMBY, che alimentano ora l’ambientalismo da salotto, ora la politica populista e di pancia.

E così dimenticando l’antico

adagio che recita «la piana si difende dal monte»

Conclusione

A questo si aggiungano gli

effetti dell’abbandono del territorio collinare e montano, e con esso delle

opere puntuali di regimazione idraulica che in secoli di lavoro l’uomo vi aveva

costruito capillarmente e che avevano la funzione non solo di intercettare e

convogliare ordinatamente le acque scorrimento superficiale verso valle, ma

anche di rallentarne la velocità.

Occorre comunque una revisione e

un rifacimento delle briglie e dei muri di sponda dei corsi d’acqua, perché le

antiche briglie in pietrame a secco, perfettamente idonee per gli eventi

passati, oggi non reggono più l’urto offrendo una limitata resistenza alla

forza della corrente. Si creano quindi spesso enormi accumuli di sedimenti, anche

in pietrame di grandi dimensioni, allo sbocco di torrenti laterali, che vanno

inoltre ad occludere tombini e tombamenti sottostanti ad aree edificate, od a

provocare i cosiddetti sorrenamenti,

ovvero trasporto e deposito di materiale detritico in corrispondenza dei tratti

terminali dei corsi d’acqua.

Per quanto possano certamente

verificarsi eventi di portata tale da essere incontenibili, è sufficiente un

attenta opera di regimazione e manutenzione della porzione montana dei bacini

fluviali, per mitigarne gli effetti. Molto spesso, passata un’alluvione, ci si

rende conto che quanto era stato costruito in passato, e valido allora ma non

più oggi, è andato quasi completamente distrutto, eliminando il sistema di

regimazione idraulica dei corsi d’acqua minori. Venendo meno l’effetto

stabilizzante/regimante sugli alvei di briglie e muri di sponda si instaura una

condizione di pericolo idrogeologico cronico e,

in queste condizioni, persino un evento meteorico minore può innescare nuove

criticità. Il lavoro di ricostruzione di tali opere, sempre che lo si avvii, è

lungo e faticoso, trattandosi spesso di centinaia di queste anche nei bacini

minori.

La

gestione idrografica a monte non è quindi né meno rilevante o meno prioritaria

di quella a valle. Ma insieme a quella di valle costituiscono un sistema

integrato e solo con un approccio delle stesso tipo si può pensare di riuscire

in un certo qual modo a mitigare gli effetti della nuova normalità climatica.

Senza dimenticare, come detto in

apertura, che anche il nostro paese è predisposto per andare soggetto a

fenomeni come quanto accaduto in Spagna.

Epilogo

Il cambiamento climatico va affrontato con una sfida relativa alla gestione del paese, che va spiegata ai cittadini perché ciò che oggi definiamo emergenza rappresenta qualcosa che sarà molto più comune in futuro.

Il dibattito odierno è bloccato su posizioni pressoché dogmatiche, inutili

e sterili. Da una parte c'è chi dice che l'agire deve avvenire solo in risposta

al rischio evidente di catastrofe climatica, posizione stupida perché quando e

se coloro che la sostengono avranno avuto ragione sarà troppo tardi per le

reazioni; d'altra parte, gli oppositori più che far finta di nulla non

esprimono, accusando di catastrofismo i primi. Possiamo discutere sull'utilità,

soprattutto politica, di una narrazione catastrofista, ma non possiamo negare

che, ad esempio, se non verrà posto un freno o un limite alle emissioni

di gas serra i ghiacci

dell'Artico e della Groenlandia si scioglieranno, e, una conseguenza tra le

centinaia possibili, il conseguente innalzamento del livello del mare allagherà

la Pianura Padana fino a Piacenza.

La scienza non deve legittimare le scelte politiche, perché la tecnologia, sua derivazione, è

fonte di potere, ma è indiscutibile che deve fornire i

mezzi per supportarle, per guidarle; e la politica al tempo stesso deve

innanzitutto fare in modo che il linguaggio scientifico sia reso accessibile

alla cittadinanza, sia capito in modo che questa possa sostenere e legittimare

le scelte politiche, affinché le scelte condivise siano sottoposte al vaglio

della comunità.

I risultati scientifici sono comunque chiari: il clima

sta cambiando, anzi, è cambiato.

Resta da capire quanto. E va ulteriormente ribadito che questi risultati non

derivano da domande poste da ambientalisti in cerca di conferme alle loro tesi

particolari ma derivano da interrogativi che nacquero quando si cercava di

capire come funziona il sistema, senza scopi politici reconditi, quando la

climatologia muoveva i primi passi. Come veicolare

questi risultati al grande pubblico è fondamentale, bombardato

continuamente dalla diffusione di false notizie amplificate dalla cassa di

risonanza dei social realizzate perlopiù per strumentalizzare,

in un'epoca di incremento del disinteresse e dell'ignoranza generalizzata.

La climatologia ha già

fatto la sua parte, occorrono adesso scelte che non siano solo basate su

principi di precauzione, notoriamente inutili in questi casi perché non

indicano una strada univoca.

Si deve mobilitare la responsabilità individuale come accadeva nei primi

anni 90 durante i quali le pressioni della comunità internazionale spingevano,

a fronte della paura dell'aumento di dimensioni del cosiddetto “buco

nell'ozono”, affinché fossero ridotte o

eliminate le emissioni di freon.

Sappiamo che i cambiamenti sono già in atto, vanno

gestiti.

Un'ulteriore complicazione deriva dall'aumento della distanza tra i

contenuti scientifici e la politica. E ciò si aggrava alla luce delle fratture

geopolitiche del XXI secolo che minacciano le istituzioni multilaterali stesse e

con esse la comunità scientifica internazionale, aumentando il rischio da una

parte che ridurre il perimetro della condivisione della conoscenza vada a

ridurre le capacità di azione delle comunità più deboli o che l’accentramento

di questa nelle mani dei paesi più ricchi, possa creare dei monopoli di potere

pericolosi. Si pensi ad esempio proprio alla climatologia, che si avvale ormai

di un'infrastruttura computazionale gigantesca, di scala industriale,

accessibile a pochi paesi e centri di ricerca.

I tecnici dovranno ulteriormente guadagnarsi la fiducia di una cittadinanza

abituata a non sapere della loro esistenza e a dubitare della legittimità delle

loro opinioni. I problemi potranno essere risolti in maniera condivisa quando

saranno chiare a tutti le definizioni tecniche e la gravità della situazione.

Se la cittadinanza non percepirà la propria responsabilità nel contribuire a

soluzioni condivise tutti gli sforzi saranno vani, ancora di più in un paese

come il nostro che ha sempre faticato a fare dell'educazione civica il pilastro

centrale della scolarizzazione.

Dopo tutto, la formula di valutazione del rischio, genericamente

dato, è semplice. S’intende la probabilità per cui un pericolo crei un danno e

l'entità del danno stesso. Come riassunto nella tabella riportata in precedenza

il rischio connesso a un

determinato pericolo viene calcolato mediante la formula: R = P x E Quindi il rischio (R) è

tanto più grande quanto più è probabile (P) che accada l'incidente e

tanto maggiore è l'entità del danno (E). Le probabilità che eventi in

grado di procurare danni notevoli si verifichino sta aumentando, è già

aumentata come, ripetiamolo, normalità statistica. Non mi sembra così difficile

da capire.

Nelle immagini seguenti esempi

di consumo di suolo e modifica radicale del territorio

Nella prima immagini di parte di

una zona a nord di Roma nel 1934 e nel 2024.

Nelle successive immagini del

Secchia e dell’Enza (Emilia Romagna) nel 1954 e nel 2023.

Riferimento bibliografico e fonte di ispirazione:

Gli eventi alluvionali nel novembre 2023 in Toscana. Cronaca di un evento meteo climatico "ordinario" in Val Bisenzio. (M. Fazzino, A. Piombino, D. Pozzi, F. Stragapede)

Su Geologia dell'Ambiente 3/2024, Periodico trimestrale della SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale

Nessun commento:

Posta un commento

L'Amministratore del blog rimuoverà a suo insindacabile giudizio ogni commento ritenuto inadeguato od inappropriato.

Per motivi tuttora ignoti anziché un account Google come da impostazione, ne viene richiesto uno Blogger. In altre parole, per ora non potete sottoporre commenti, a meno che non abbiate, appunto, un account Blogger. Spiacente.