E’ dalla storia del nostro

passato che dobbiamo attingere a piene mani, senza emettere inutili giudizi

sulle colpe passate, spesso allora incoscienti, ma è importante conoscerle per

riconoscerle e per comprendere la responsabilità morale che abbiamo oggi sul

futuro. Uno dei fondatori della moderna ecologia, Peter Vitousek, ebbe a

dire «Humanity’s dominance of earth means that we cannot escape

responsability for managing the planet».

Devastazione o disegno?

Un famoso geologo,

Michael Williams,

ha detto una volta: «

La deforestazione è stata l’espressione principale del

processo di trasformazione antropica della Terra». E questa attività parte da lontano, fin dalla

preistoria e forse anche prima. Senza andare troppo in là nel tempo c’è una

mezza dozzina di autori classici come Omero, Teofrasto, Cicerone, Strabone o

Plinio, che citano la deforestazione, con diverse accezioni e scopi altrettanto

variegati. Platone, delle foreste dell’Attica, scrive che «

in confronto a

quello che erano state una volta ciò che ne rimane oggi è come il corpo

scheletrito di un uomo malato» e Lucrezio condanna l’attività degli

agricoltori che «

sospinge giorno dopo giorno i boschi sempre più in alto

lungo i fianchi delle montagne».

«Come cade una quercia o un

pioppo o un pino alto, che i falegnami sui monti troncano con le scuri

affilante per farne chiglia di nave». Omero, Iliade.

Oggi gli scienziati hanno a

disposizione dati paleobotanici, stratigrafici, sedimentari, archeologici, e

altro ancora, conservati in specifici database a disposizione di chiunque

voglia farne uso, che consentono di ricostruire l’andamento dei processi di

scomparsa e/o ritorno delle aree forestali, con o senza cambiamento di specie

arborea per motivi magari climatici, e soprattutto distinguendo tra azioni

naturali o disboscamenti derivanti da precisi piani e scopi antropogenici.

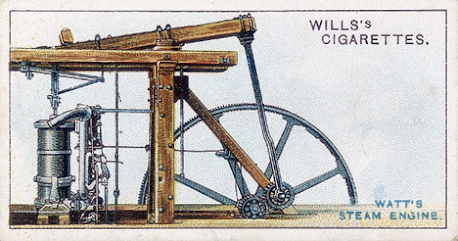

Durante la rigogliosa

Età del Bronzo

come pensate riuscissero ad estrarre il rame dai minerali che lo contengono, a

lavorarlo? Ovviamente fondendo la materia prima in forni alimentati a legname,

dove bruciavano tutto il bruciabile. C’è una famosa area archeologica in

Giordania che è stato un vero e proprio polo metallurgico per quasi 9.000 anni:

dal

Neolitico fino alle

epoche Romana e Bizantina. Sono state ritrovate qualcosa come 250.000

tonnellate di scorie dalla produzione metallurgica, in soli 12 chilometri

quadrati: ci vogliono vari milioni di tonnellate di legname per produrre una

tale quantità di scorie.

E nemmeno occorre andare così lontano. L'antica Populonia era un porto minerario sul promontorio di Piombino (LI), e fu il più celebre centro siderurgico dell'antichità destinato alla fusione della maggior parte del ferro estratto sull'Isola d'Elba. Furono prodotte, in tempi relativamente brevi, qualcosa come due milioni di tonnellate di scorie, alterando la composizione del suolo e producendo colline artificiali che sepolsero intere necropoli. Le fornaci erano alimentate a carbone: si è calcolato che per produrre circa 100 kg di carbone occorrevano circa 15 alberi del diametro di circa 15 cm!

Nuovo Mondo. Da Panama al

Brasile, con la foresta amazzonica simbolo mondiale dei danni da

deforestazione, ci sono le prove scientifiche che l’attività dei

cacciatori-raccoglitori, sovrapponendosi agli effetti delle variazioni

climatiche, ha avuto effetti profondi sulla struttura delle foreste tropicali

di bassa altitudine, molto prima dell’invasione europea. Le tracce nei

sedimenti, essenzialmente pollini arborei, aumento del carbone d’origine

vegetale, grani di amido e

fitoliti

del mais, indicano chiaramente la maturazione di un’economia agricola basata

sulla tecnica del “

taglia-e-brucia”.

7.000 anni fa. E quando arrivarono i

conquistadores, gli stessi

indicatori mostrano un’inversione di tendenza, tornarono gli alberi. In queste

aree le popolazioni native subirono una terribile decimazione a causa dei

massacri, delle malattie e delle deportazioni. E le foreste in molti casi si

infittirono. Insomma, la foresta,

vergine, non lo era affatto. Così

come, dall’altra parte del mondo, non erano affatto vergini i territori

scoperti

dagli europei, l’Australia, la Nuova Guinea, la Tasmania, la Nuova Zelanda, già

abbondantemente rimodellate a tratti, dalle popolazioni aborigene anche loro

dedite al controllo del fuoco ed al suo impiego per modificare a loro vantaggio

il territorio.

Certo l’uomo, lì come altrove,

non ha fatto tutto da solo: c’è sempre un elemento «naturale»

oltre che «culturale», soprattutto climatico,

che consente di riconoscere una sostanziale azione congiunta tra quest’ultimo e

gli esseri umani.

La polemica tra i sostenitori

della «devastazione» contrapposti a quelli che

parlano di «disegno» non si esaurirà mai, è

antica, così come antica è l’azione che l’umanità esercita nei confronti

dell’ambiente. Ma c’è qualcuno che rifiuta l’assunto tradizionale «trasformazione=degradazione» interrogandosi, ad

esempio, sul reale funzionamento degli ecosistemi del bacino del Mediterraneo,

a cui tanto deve la storia dell’umanità, «disegnati»

dall’uomo nel Neolitico e costruiti nei secoli e nei millenni di perfezionamento

dell’agricoltura e delle sue tecniche. Oggi che va così di moda il termine sostenibilità ci si

dovrebbe chiedere se quanto realizzato finora non lo sia davvero, sostenibile,

visto che per secoli ha egregiamente funzionato. E addirittura, anche se il

verdetto per la gestione della cosiddetta biodiversità è decisamente negativo, con la distruzione

sistematica e un’ecatombe floro-faunistica, i sostenitori del «paesaggio disegnato» non negano la scomparsa di tutte

o quasi tutte le specie originarie ma affermano che ciò che ne seguì non fu il

vuoto, ma l’introduzione di una comunità di altre specie, domestiche o

selvagge, importate o trasportate involontariamente.

E, sembra un paradosso, ma non lo

è, l'ecologia delle comunità riconosce che il «disturbo»,

sia esso antropico meno, non è necessariamente un fattore negativo per la

biodiversità. Numerosi studi in proposito dimostrano che il massimo livello di

biodiversità non si registra generalmente in assenza di perturbazioni bensì in

corrispondenza di valori intermedi di disturbo. L’estrema variabilità della

strategia produttiva agro-silvo-pastorale, che nel Mediterraneo ha la sua

massima espressione, sostanzialmente ottenuta con pratiche di moderato disturbo

ambientale, hanno consentito di mantenere elevati valori di biodiversità.

Sembra incredibile.

A questo punto chiedersi in

quanto tempo è avvenuto tutto ciò è obbligatorio: in un tempo sufficientemente

lungo da permettere ai filosofi e ai poeti di raccontarci di qualcosa di così

lontano nel tempo da renderlo irreale. Non così velocemente da non consentirci

di adattarci o, meglio ancora, dar tempo alla componente biologica di

adattarsi.

Tutta questa lunga e, solo in

apparenza fuori tema, premessa, per arrivare al punto: abbiamo memoria di tutto

ciò? Sappiamo o sapremo farne buon uso? E se ne abbiamo memoria, di che tipo è?

Recentemente scrivevo:

«è il sapere come sono andate le cose in passato che rende evidente che la

nuova normalità climatica è conseguenza diretta delle nostre attività». Per

estensione, la nuova visione ecologica.

La memoria corta dell’uomo

moderno

Nel 2013, in un autorevole testo

di divulgazione scientifica, si scriveva: «La temperatura media globale è

aumentata di 0,6 °C nel corso del XX secolo. I dieci anni più caldi del secolo

che ci siamo lasciati appena alle spalle sono tutti nella sua parte finale e le

loro temperature sono state le più elevate dell’ultimo millennio».

A distanza di un altro decennio

anche questi ulteriori dieci anni appena trascorsi sono stati segnati da record

di temperature medie via via crescenti e, per ora, il vincitore è questo 2023.

E i prossimi dieci anni faranno di tutto per battere

quest’ultimo.

La globalizzazione e l’iper-connessione,

pressoché impossibili da evitare, stanno portando l’umanità a perdere memoria:

l’orizzonte temporale dell’uomo contemporaneo diventa sempre più piccolo, uno

spazio emotivo che si fa sempre più contingente, valido ora e qui e basta.

Sempre nuove emozioni regolate dai media nascono nel giro di pochi giorni, ore

e minuti, per poi lasciare spazio all’oblio rispetto a ciò che fino a un

istante fa sembrava tanto preoccuparci. Le informazioni si affollano e si

ingorgano, costringendoci a sviluppare una notevole capacità di dimenticare per

poterne gestire, divorandole, continuamente di nuove. E per ogni quantitativo

di informazioni c’è

una parte, coscientemente gestita da chi ne ha interesse, opportunamente

mescolata, che consiste di disinformazioni.

Dimenticare è più necessario che ricordare, per far posto a continue nuove

immaginazioni di massa che consentano a miliardi di individui di vivere

consumando dentro ecosistemi artificiali, senza pensare al proprio destino. Le

dimensioni economico finanziarie della nicchia auto costruita dall’uomo sono

forse irrinunciabili, ma avvolgenti e soffocanti.

I demografi ormai non parlano più

di

popolazioni ma di «

metapopolazione»,

per descrivere questo insieme di popolazioni locali riunite in una generica

rete genetico-demografica. E per quanto assurdo possa sembrare eravamo una

metapopolazione persino quando, alla fine del

Paleolitico, una decina di

millenni fa, sulla Terra c’erano più o meno 5 milioni di individui!

Sì, perché

è stato grazie alle migrazioni, allo scambio, all’apporto genetico e culturale,

che i piccoli, piccolissimi gruppi di esploratori, a volte meno di 100

persone, hanno evitato l’estinzione.

Questa perdita della memoria è

paradossalmente antitetica rispetto alla profondità della storia umana e alle

sue complesse traiettorie. L’oblio che governa la maggior parte della vita

delle società attuali appare tragicomico rispetto alla grandiosa capacità che

l’uomo contemporaneo ha sviluppato di leggere e interpretare gli archivi

storici costruiti negli ultimi 5.000 anni, e quelli ben più profondi costituiti

nel tempo dall'uomo preistorico, dalle flore e dalle faune, dai vulcani e dal

clima, e ora depositati negli strati geologici ed archeologici e nei sedimenti

dei laghi e degli oceani.

A cosa dovrebbe servire

ricostruire il passato remoto dell’umanità e dei suoi innumerevoli modi di

stare e agire negli ecosistemi della terra? Sarebbe tragico

se tutto ciò venisse letto con pregiudizio, per sostenere falsi miti

ambientalisti dell’Eden perduto o del valore intrinseco dell’immutabilità

ecologica costruiti a priori. Sarebbe criminale se

venisse utilizzato per creare giustificazioni e fatalismi, strumentali a gruppi

interessati solo alla produzione ed al profitto senza scrupoli.

Ma non

facciamoci troppe illusioni: non può servirci neppure a predire con

esattezza deterministica cosa ne sarà di noi e degli ecosistemi del pianeta.

Dispiace doverlo dire così brutalmente ma, contrariamente al ritornello di

molte introduzioni all’analisi eco-antropologica, il fatto che ci troviamo, fin

dalla nostra origine, immersi in un cantiere bio-culturale continuamente aperto,

e saltiamo da una transizione all’altra limita molto la possibilità di farci

un’idea precisa nel nostro futuro studiando il nostro passato. Possiamo

amplificare il dettaglio conoscitivo di formazioni geologiche, strati sedimentari,

orizzonti archeologici, ma non avremo mai la possibilità di immettere tutto ciò

in un algoritmo che automaticamente sia in grado di estrapolare il nostro

futuro. E il perché sta tutto in questa considerazione:

«Tutti i sistemi semplici sono

semplici allo stesso modo; ogni sistema complesso è complesso a modo suo».

E se la sola atmosfera è un sistema complesso al limite dell’indecifrabilità

immaginate quanto possa esserlo l’insieme di atmosfera, idrosfera, litosfera,

idrosfera, biosfera…e antroposfera!

Non esiste un’antitesi

uomo-natura

Pur essendo a conoscenza dei

fatti che ci riguardano non dovremo perdere di vista che stiamo eseguendo un

esperimento planetario, e ne siamo al tempo stesso le cavie. Conoscere, anche

con precisione, come sono cambiati i numeri della popolazione globale negli

ultimi 10.000 o 100.000 anni, non ci serve a capire automaticamente quanti

saremo tra 100 anni. Per quanto ne possiamo sapere su antiche popolazioni e sul

loro stile di vita ciò non ci darà automaticamente la ricetta della

sostenibilità.

Allora

perché ricordare? Ragionare sul passato della Terra e sul nostro può

servire soprattutto a prendere coscienza della storia naturale delle nostre

dimensioni ecologiche, a comprendere senza pregiudizi che siamo sempre stati

parte della Natura, e al tempo stesso a capire che la manipolazione degli

ecosistemi è una caratteristica antropologica profonda, che ci accompagna dalle

origini. Che sia devastato o disegnato questo nostro ambiente, non possiamo

dubitare che il ruolo ecologico che l’uomo ha assunto nell’Olocene, con il Neolitico

l’Età del Bronzo, è assolutamente conseguente alla storia remota della nostra

specie e che l’impronta ecologica ha cessato di essere marginale o meramente

locale ben prima della rivoluzione industriale. Riconoscere questo ha una

straordinaria importanza per orientare in modo corretto la ricerca delle

soluzioni possibili al problema della sostenibilità, perché possibile vuol dire

innanzitutto coerente con la nostra storia naturale di costruttori di nicchia.

Da questo

processo preistorico abbiamo imparato che contrapporre l’azione dell’uomo

rispetto ai processi naturali non è giustificato dalla lettura del passato.

Oggi che abbiamo davanti agli occhi un’impronta ecologica che non sembra più

avere limiti l’idea che l’azione dell’uomo sia sempre integrata con quella

degli altri componenti naturali, e che addirittura non sia necessariamente

negativa, può sembrare assurda, visto che da sempre lo si è collocato a priori

fuori e in antitesi rispetto alle dinamiche naturali.

Questa antitesi natura-uomo domina

la letteratura di divulgazione sulle tematiche ambientali e i libri di testo di

ecologia. La definizione di impatto antropico sugli ecosistemi è una metafora

potente e abusata di questa idea che pervade anche molta letteratura

scientifica specialistica. Ma considerarci fuori dalla

natura è sbagliato e pericoloso. Sbagliato perché la nostra, anche nell’Olocene,

è storia naturale di una specie culturale. L’ostinazione

a leggere le trasformazioni ambientali sempre in modo antitetico, l’uomo o i processi naturali, ha generato confusione e prodotto

errori.

In un recente

post,

abbiamo visto come gli incendi, che rappresentano uno dei più importanti

fattori ecologici che controllano la struttura e il funzionamento degli

ecosistemi terrestri, sono da almeno 50.000 anni sotto il controllo

strettamente integrato del clima e dell’uomo. Ancora, la scomparsa delle grandi

faune del

Pleistocene è

dovuta a una stretta complicità tra uomo e clima. Non è possibile leggere la

storia delle modificazioni dei paesaggi degli ultimi 10.000 anni se non in

termini di stretta integrazione e di continue retroazioni tra «

cultura» e «

natura».

L’aumento della capacità di controllo sugli ecosistemi che l’uomo ha sviluppato

nel corso del Pleistocene e dell’Olocene ha determinato, secondo la visione

dualistica, il passaggio da una fase

nature

controlled a una

human dominated. Ma questo dominio non solo non ha

mai messo al riparo la cultura dalla natura, ma siamo già dentro un’epoca in

cui paradossalmente il dominio umano sugli ecosistemi della Terra sta

determinando nuovi e più elevati livelli di vulnerabilità dei sistemi socioeconomici rispetto alla variazione dei fattori naturali, come il clima. La

velocità del cambiamento che abbiamo innescato è tale da farcene perdere il

controllo che credevamo di aver raggiunto.

L’antitesi è anche pericolosa

perché la sensazione o la pretesa di essere altro e fuori dalla natura è sempre

stato l’alibi per sentirsi privilegiati ed esercitare il dominio ecologico

autorizzato o, di contro, la premessa per la nascita di utopie e ambientalismi

assolutamente improduttivi. Quello che serve ora non è

sentirsi colpevoli ma responsabili, e la consapevolezza

di starci dentro è esattamente ciò che serve a sviluppare una maggiore

responsabilità ambientale. La colpa ecologica è molto antica ma sarebbe

ridicolo esprimere una condanna sul passato. Quanto potevano i cacciatori-raccoglitori

che annientarono le macrofaune in America, o i proto-agricoltori che già

praticavano il taglia-e-brucia in Eurasia 11 millenni fa, essere

consapevoli delle conseguenze ecologiche a lungo termine delle proprie azioni?

Oggi però

non abbiamo attenuanti: la consapevolezza è piena. Migliaia di sensori

installati e volutamente messi in orbita nello spazio extraterrestre ci

informano in diretta sulle trasformazioni che la nostra azione produce. I

modelli matematici dei climatologi non lasciano adito a dubbi sulle conseguenze

della deforestazione delle emissioni dei gas serra. Le tecniche dei demo-ecologi

ci permettono di valutare le probabilità di estinzione delle popolazioni

naturali.

Ricordiamo ancora le parole di Vitousek, citate

all’inizio: «Humanity’s dominance of earth means that we cannot escape

responsability for managing the planet».

Capire che le colpe dell’uomo

sono sempre state legate a doppio filo alle cause naturali serve anche a

comprendere che il nostro destino, così come la nostra storia, non sono indipendenti da

quello del resto del pianeta, e a toglierci ogni

illusione sulla possibilità, o presunta capacità, di tirarci fuori all’ultimo momento da

questa storia se le cose dovessero mettersi veramente male.

Se dovessimo fare un processo al comportamento dell'umanità imputato e

giudice sarebbero la stessa persona, ma colpevole e vittima non si possono

separare, se non, per paradosso, nei casi di suicidio.

Nota bibliografica: liberamente ispirato al Cap. VII de “L’impronta originale” di Guido Chelazzi. Einaudi, 2013

Il

dominio dell’umanità sulla terra significa che non possiamo sottrarci alla

responsabilità di gestire il pianeta.

Mi si perdoni l’aver inserito l’antroposfera come un altro da sé della biosfera.

Nessun commento:

Posta un commento

L'Amministratore del blog rimuoverà a suo insindacabile giudizio ogni commento ritenuto inadeguato od inappropriato.

Per motivi tuttora ignoti anziché un account Google come da impostazione, ne viene richiesto uno Blogger. In altre parole, per ora non potete sottoporre commenti, a meno che non abbiate, appunto, un account Blogger. Spiacente.