Pochi anni fa il ghiacciaio del Pico Humboldt – a 4.940 metri di altezza -, che si trova, o meglio si trovava, nel Parco Nazionale della Sierra Nevada, era stato annunciato come l’ultimo ghiacciaio del Venezuela che sarebbe scomparso da lì a poco: facile e triste previsione. La crisi climatica ha accelerato il suo scioglimento che è diventato sempre più rapido durante l’ultima decade.

E intanto una nuova biodiversità ha già colonizzato le rocce rimaste nude.

C’era una volta…

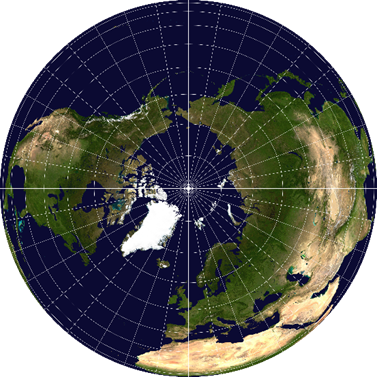

Viviamo in un periodo interglaciale, compreso tra due grandi glaciazioni, e i paesaggi glaciali sono tutt’altro che un qualcosa di statico se vengono visti nell’ottica di tempi molto lunghi. Stando ai dati a nostra disposizione ed in base allo studio delle tracce lasciate dai precedenti periodi interglaciali, è molto probabile che l’attuale interglaciale possa durare ancora per almeno 5.000 anni. Dopo di che inizierà una nuova fase di raffreddamento ed i ghiacci polari si espanderanno nuovamente, avanzeranno i ghiacciai continentali, le coltri si amplieranno anno dopo anno fino ad occupare aree di dimensioni confrontabili a quanto si verificò circa 18.000 anni fa, e conseguentemente all’aumento delle masse glaciali il livello medio dei mari tornerà ad abbassarsi.

In passato è andata così, diverse volte per altrettante fasi di alternanza glaciale-interglaciale, e ne abbiamo prove dirette e certe per lo meno per gli ultimi 800.000 anni.

I riflessi di queste oscillazioni furono notevoli e vari. Ne risentirono, in particolare, le diverse fasce di vegetazione che si spostarono verso l’equatore ad ogni espansione glaciale. In Europa, ad esempio, l’accurata interpretazione dei dati forniti dalla flora indica che la fascia della tundra eurasiatica venne occupata dai ghiacci delle calotte scandinava e siberiana occidentale. Così pure grandi zone un tempo ricoperte dalla foresta boreale, la taiga, e decidua furono invase dai ghiacci. Ben poco si salvò della foresta boreale, e dove nell’interglaciale si stendeva la foresta decidua si sviluppò una vegetazione tipica delle tundre.

Condizioni aride e ambienti tipici della steppa prevalsero su buona parte di Francia e Germania meridionale, e su vaste zone dell’Italia e della Spagna era diffuso l’ambiente della tundra arborata, dove boschetti di betulle, di querce, di pioppi e più vaste aree di pini e larici contribuivano a ridurre la monotonia del paesaggio.

Le temperature medie annue erano inferiori di almeno 10 °C su quasi tutta l’Europa e verso est, cioè più all’interno nel continente, la differenza fu certo maggiore.

Sovrapposte a queste oscillazioni climatiche misurabili con ordini di grandezza temporali di migliaia se non decine di migliaia di anni ci furono altre variazioni climatiche, meno decisive, ma comunque in grado di indurre notevoli cambiamenti ambientali con pesanti riflessi sugli esseri umani, che già da decine di migliaia di anni popolavano il continente Europeo, a volte con la convivenza di diverse specie (è noto che i Sapiens ebbero contatti ed episodi di incrocio anche con i Neandertal e i Denisovani). I dati ci permettono di riconoscere, all’interno della fase climatica interglaciale in cui viviamo, variazioni climatiche di piccola entità e hanno consentito di ipotizzare punte di clima più freddo delle medie precedenti con cicli di 2.500 anni ed un episodio recente circa 500 anni fa (la famosa Piccola Era Glaciale), durante il quale inverni particolarmente nevosi si succedettero nelle Alpi e in Scandinavia, con l’estensione delle aree con nevi perenni, con i ghiacciai che avanzando distruggevano pascoli e manufatti umani accompagnati da fenomeni meteorologici estremi che aumentarono notevolmente le portate dei corsi d’acqua con frequenti esondazioni. Avere fiumi e laghi congelati divenne una costante invernale per la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, la Germania e persino l’Italia: sul Tamigi congelato si teneva ogni anno una fiera, la laguna di Venezia appare congelata in numerose rappresentazioni dell’epoca, Casanova visse al freddo! Questa Piccola Era Glaciale durò circa 500 anni con ripercussioni notevoli: la popolazione islandese fu praticamente dimezzata, milioni di europei migrarono nel Nuovo Mondo.

Ma che si stesse andando verso un generale incremento delle temperature o verso una diminuzione di ritorno ad un periodo più strettamente glaciale, ancor prima della fine di quel picco di freddo, le emissioni di gas serra di origine antropica hanno enormemente amplificato il riscaldamento, con immissione in atmosfera di quantitativi senza precedenti persino nella storia degli ultimi 800.000 anni (si veda un mio post precedente). E la correlazione tra quantità di biossido di carbonio e variazione delle temperature è un dato di fatto consolidato, noto fin dal XIX secolo e inequivocabilmente dovuto alle attività umane legate soprattutto all’utilizzo di combustibili fossili.

Sul cucuzzolo della montagna, con ai piedi un paio di sci…

Cominciamo dal ghiacciaio dell’Adamello, il più grande d’Italia. Esteso per circa 18 kmq risulta già poca roba rispetto al più grande ghiacciaio delle Alpi, l’Aletsch in Svizzera, di circa 120 kmq; ancora meno, una macchiolina, rispetto al ghiacciaio Jostedalsbreen in Norvegia, che occupa una frastagliata ma vasta superficie di circa 800 kmq; ed è infine praticamente nulla in confronto agli 8.100 kmq di estensione del Varnajökull in Islanda.

Nel 1995, un noto geografo italiano, in un suo libro immaginava le Alpi nell’anno 3000, trasformate in un enorme «Parco Turistico Europeo», con sciatori dispersi su un fitto intreccio di piste che dall’Adamello, grazie anche all’innevamento artificiale, scendevano fino a valle per la gioia dei turisti provenienti da ogni dove sulla Terra ma anche dalle basi minerarie sparse nel sistema solare (…).

Nulla di tutto ciò è in vista, ed in molto meno tempo.

I modelli climatici utilizzanti scenari estremi di riscaldamento globale, bel al di sopra dei famosi 1,5°C dell’Accordo di Parigi, prevedono la fusione completa di tutte le superfici glacializzate delle Alpi entro il secolo. Il tasso di aumento del riscaldamento globale nei prossimi decenni determinerà la sorte delle masse glaciali sull’arco alpino. Ai ritmi degli ultimi 10 anni, perderemo il 65% del volume di ghiaccio nel giro di 25 anni. Con il ritiro del fronte glaciale dei ghiacciai principali fino a 3 km. Anche a quote elevate.

Uno studio condotto recentemente riporta che, anche se il riscaldamento globale si fermasse completamente oggi, la fusione dei ghiacciai alpini continuerebbe fino a far perdere il 34% del loro volume. Nel giro di 25 anni. Con un arretramento del fronte dei ghiacci dell’ordine di grandezza di chilometri, anche dei fronti glaciali più estesi: una perdita complessiva di superficie del 32% rispetto a oggi. Se, invece, continuiamo sulla traiettoria di global warming su cui ci troviamo oggi – che ci porterà verso +2,1-2,9°C entro fine secolo, ne scrissi qui – entro il 2050 le masse glaciali sulle Alpi si dimezzeranno. Fino a perdere 2/3 del volume se il tasso di riscaldamento aumenta in linea con quello registrato nell’ultimo decennio.

In poche parole l’analisi e il monitoraggio dello stato di avanzamento della fusione dei ghiacciai è un altro canarino del minatore, concetto di cui ho trattato tempo fa.

Le montagne sono colpite in maniera particolarmente sensibile dal cambiamento climatico, ed è questo che le rende strumenti di monitoraggio, modellazione e previsione importanti. Paradossalmente subiscono inoltre una retroazione che ne compromette ulteriormente la tenuta in termini di ghiaccio: la fusione abbassa le quote, a quote inferiori fa mediamente più caldo, e ciò rinforza l’effetto del riscaldamento globale. Questo feedback positivo è ciò che ad esempio sta accelerando fortemente la fusione della calotta della Groenlandia.

Le Alpi in particolare stanno subendo un riscaldamento doppio rispetto a quello che si manifesta in altre aree, con un aumento di circa 2°C registrato nel corso del XX secolo, rispetto alla media che si è registrata nell’emisfero Nord, pari a circa la metà. Questa tendenza ha inoltre subito una tendenza accelerata negli ultimi 30 anni, accentuata alle quote più alte.

Tutti gli apparati glaciali alpini risultano in forte arretramento da almeno 30 anni, ancor più di quanto era successo nel periodo caldo precedente, tra il 1920 e il 1950. La sequenza di fotografie seguente, esposte nel Museo di Scienze Naturali di Vienna, è abbastanza eloquente, confrontando quattro ghiacciai austriaci con foto di inizio Novecento con la situazione dei primi anni 2000.

Dati alla mano…

Da diversi decenni il Comitato Glaciologico Italiano compila e tiene aggiornato un vero e proprio catasto dei ghiacciai italiani, presentando un quadro organico della situazione del glacialismo nelle montagne italiane: un quadro per nulla rassicurante. Nella figura seguente è riportata la distribuzione dei ghiacciai in Italia. Da segnalarne un altro, non in mappa, il più a sud d’Europa: il Calderone, sul versante nord del Corno Grande (Gran Sasso). Purtroppo pochi anni fa è stato declassato a glacionevato non avendo più nessuna delle caratteristiche di un ghiacciaio e ne rimane davvero poco.

Nel catasto si descrivono oltre 900 ghiacciai, compreso quello appenninico, per un totale di 368 kmq, più o meno 0,4 kmq per ghiacciaio: il dato relativo all’estensione media già da solo evidenzia quanto ridotta sia la superficie media e quindi l’estrema fragilità delle aree rimaste. I ghiacciai con area superiore a 1 kmq sono poco più del 9% del totale e da soli occupano quasi il 70% del totale. Gli ultimi a scomparire saranno gli unici tre ghiacciai con area superiore a 10 kmq che occupano circa il 10% dell’estensione glaciale complessiva: il già citato Adamello tra Lombardia e Trentino, il Forni in Lombardia e il Miage del gruppo del Monte Bianco in Val d’Aosta.

Rispetto al totale delle Alpi i 3770 ghiacciai del versante italiano rappresentano il 20% del totale del glacialismo e vanno dalle Alpi Marittime alle Alpi Giulie cambiando continuamente sia in dimensioni che tipologie: si passa da grandi estensioni omogenee, come l’Adamello, a ghiacciai di valle, a piccoli ghiacciai di pendio o ai piccolissimi glacionevati.

L’eterogeneità di tipi e distribuzione, dipendente da numerosi fattori, climatici e morfologici innanzi tutto, è ben rappresentata dall’elevata concentrazione tra Lombardia e Alto Adige, con oltre 400 corpi glaciali, 192 in Val d’Aosta, 115 in Trentino e 107 in Piemonte. D’altra parte la regione più glacializzata resta la Val d’Aosta col 36% della superficie totale, seguita dalla Lombardia (24%) e dall’Alto Adige (23%).

Sempre sul sito del Comitato Glaciologico Italiano è possibile confrontare i dati della rilevazione condotta nel periodo 1959-1962 con i dati di oltre 30 anni dopo.

Si è passati da 526 a 368 kmq di copertura glaciale, con una riduzione del 30%. Questi dati, se confrontati con la banca dati del World Glacier Inventory, che segnala la perdita di 478 ghiacciai e una riduzione areale del 27% nello stesso periodo, mostrano una tendenza per la catena alpina allineata all’andamento generale. E non è affatto un bel segnale nemmeno che quello che i corpi glaciali siano aumentati di circa 70 unità nel periodo: è segno che i grandi ghiacciai si frammentano in apparati più piccoli.

La quota media degli apparati è il differenziale principale. I ghiacciai di Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino e Piemonte, a quote più basse, hanno perso fino a metà della loro superficie, mentre quelli di Lombardia e Val d’Aosta hanno subito riduzione mediamente del 20%. I ghiacciai più piccoli, che rappresentano circa l’80% del totale, sono ovviamente quelli che hanno subito le riduzioni maggiori, e sono purtroppo anche quelli che maggiormente contribuiscono alle risorse idriche e idroelettriche locali.

Dopo le cause, le conseguenze…

La Marmolada è un ghiacciaio simbolo. Le allarmanti previsioni ne danno la scomparsa per il 2035, in soli 25 anni si è praticamente dimezzato.

Come predetto la tendenza di riduzione ha subito una notevole accelerazione negli ultimi trent’anni, passando dal 27% di superficie dell’intero arco alpino tra XIX e XX secolo all’attuale media del 30% fin dalla metà degli anni Ottanta, qualcosa come il 2% l’anno.

La perdita totale degli apparati glaciali alpini si avrebbe quindi in tempi estremamente ridotti, osservabili direttamente alla scala umana di un paio di generazioni con le foto dei ghiacciai scattate dai nonni più che evidenti rispetto a quelle fatte dai nipoti, come nelle due immagini della Marmolada qui a fianco.

Man mano che le masse glaciali scompariranno, oltre 100 miliardi di metri cubi di acqua, a livello locale la cosa avrà delle ripercussioni notevoli sulle temperature e sulla disponibilità d’acqua dolce, intesa anche come fattore di uniformazione delle portate degli apporti idrici stagionali: senza i ghiacciai a monte le portate invernali aumenteranno e quelle estive si ridurranno notevolmente, i fenomeni alluvionali del semestre invernale potrebbero triplicare rispetto a quanto accadeva all’inizio del XX secolo.

Quel che accadrà al settore turistico rispetto ai danni causati dai cambiamenti idrogeologici diventa in pratica un’inezia.

Il permafrost, il terreno perennemente ghiacciato, esiste anche in alta montagna, e sulle Alpi, in funzione anche dell’esposizione, lo abbiamo dai 2.600 m di quota in su. Ovviamente è destinato a ridursi e scomparire: è stata calcolata la sua riduzione compresa tra il 20 e il 30% entro il 2050. Ciò sta a significare un aumento sensibile dell’instabilità dei versanti con aumento dei crolli e dei fenomeni franosi (sempre sulla Marmolada, è nella memoria recente l’episodio del 2022), oltre che smottamenti diffusi e frequenti. La fusione del ghiaccio del permafrost in regioni come la Siberia, l’Alaska, il Canada o la Scandinavia, potrebbe liberare un gas serra estremamente potente: il metano. Con un feedback di rinforzo del fenomeno sul fenomeno stesso causato dall’ulteriore aumento delle temperature.

Ma è l’acqua l’elemento più a rischio. Le Alpi sono state definite “la colonna d’acqua” dell’Europa e saranno caratterizzate da una generale riduzione della disponibilità idrica che si ripercuoterà sull’intero bilancio idrico del continente europeo. Ogni aumento di un grado della temperatura riduce l’acqua dolce del 20% che è destinata ad interessare il 10% della popolazione mondiale distribuita per lo più in aree già a rischio.

Almeno fino ai 2000 metri di quota le previsioni climatiche segnalano una riduzione del numero di giornate in cui la temperatura resta al di sotto di 0°C, con qualità e stabilità del manto nevoso sempre più compromesse; ma anche a quote superiori si assisterà a riduzioni complessive del volume annuale di neve. Sulle montagne appenniniche andrà anche peggio a causa delle quote inferiori e delle latitudini più meridionali.

Addio allo sci? Sembra proprio di sì. Ma questo è il minimo. Alpi rocciose e senza neve per i secoli a venire, già di per sé dipingono uno scenario drammatico per molte economie locali legate ai destini della stagione sciistica, ma saranno soprattutto all’origine dell’intero arco alpino e del continente europeo sempre più poveri d’acqua.

Concludo con un’altra coppia di immagini di confronto estremamente eloquenti. Spesso ci si dimentica che i ghiacciai sono presenti, o dovrei dire erano, anche nel cuore dell’Africa equatoriale: il monte Kenya, il Kilimangiaro, e soprattutto le montagne del Ruwenzori. Nelle foto la situazione del Monte Stanley (5.109 m slm), gruppo del Ruwenzori, tra Congo ed Uganda, fotografato nel 1906, a sinistra, e nel 2022.

_______________________________

Riferimento bibliografico: "Viaggio nell'Italia dell'Antropocene" di Telmo Pievani e Mauro Varotto.