Nei miei post mi è capitato spesso di avere a che fare con concetti sempre un po’ in ordine sparso, e che emergono direttamente o tra le righe degli argomenti esposti. Ricollegandoli a quanto andrò a trattare in questo dovrei esser riuscito a fare un po’ d’ordine, rimandando ad un successivo post una diretta conseguenza di queste considerazioni iniziali.

CC BY-NC-ND-Giacomo Milazzo

Nella conclusione di un mio post

passato, di argomento in apparenza slegato dai cambiamenti climatici, ricordavo

come la mobilità animale, compresa la nostra, è da sempre stata la risposta

adattativa ai cambiamenti ecologici e anzi, nella nostra specie, l’evoluzione

culturale ci ha fornito i mezzi per affrontare climi ai quali non saremmo

sopravvissuti: a spiegare e giustificare l’attuale migrazione in atto che vede

coinvolte, secondo l’ONU, decine di milioni di persone in tutto il mondo.

Argomento spinoso, dunque, che fa scattare barriere mentali e fisiche come i

muri nel Texas. E il tutto conduce però ad aprire la porta ad un tema che è,

giorno dopo giorno, sempre più presente: fare divulgazione

scientifica può condurre a sentirsi accusare di eccesso di politically

correct; persino la lotta al riscaldamento globale vede più di qualcuno

che cerca di farla passare come un tema del genere.

Sul Corriere della Sera è recentemente comparso un interessante articolo proprio su questo pericolo: «La lotta al riscaldamento climatico è rimasta intrappolata nella categoria del ‘politicamente corretto’, verso la quale vi è una palpabile rivolta. Colpa anche degli eccessi e delle ingenuità dei sostenitori più accesi della transizione». Ma l’argomento è generalizzabile a molti e diversi aspetti della scienza. In altre parole, per paura di pestare qualche callo di troppo si modifica il linguaggio, si interviene sulla forma e non sulla sostanza dei problemi, contribuendo ad alimentare nuove ipocrisie, e la paura di dover dire le cose come stanno, soprattutto di perdita d’immagine, la si percepisce anche in chi dovrebbe fare divulgazione seria distinguendo tra scienza e antiscienza!

CC

BY-NC-ND-Giacomo Milazzo

Dunque antiscienza e pseudoscienza, entrambe

alimentate e da queste a loro volta nutrite dalle fake news. Queste ultime,

come evidenziato nel titolo di questo post, non sono

tutte uguali. Alcune, non meno gravi per quanto tutto sommato innocue,

sono ciò che in filosofia della scienza è definito come antiscientifico, come quelle delle varie forme di

negazionismo (non siamo mai stati sulla Luna è un classico) a quelle che

negano apertamente un'evidenza scientifica, come il terrapiattismo, le

teorie dei vari alieni manipolatori come quelli che, attraverso tecniche di

genetica hanno dato il via all’evoluzione in una sorta di rivisitata versione

della panspermia, falsa. Queste sono le frottole antiscientifiche, tutto

sommato innocue. Qualcuno le definirebbe

come deliranti supercazzole.

Quelle decisamente pericolose sono invece le posizioni pseudoscientifiche, che riproducono o, meglio, tentano di farlo solo sul piano formale, il linguaggio e i criteri propri della scienza, ma che di scienza non hanno nulla, sono false, prive di contenuti autentici.

Normalmente entrambe le categorie sono sui social, online, e pur non mancando anche casi di editoria classica, è il mondo virtuale del web il loro ambiente naturale: niente censura, niente filtri, nessun controllo. Soprattutto per questo va posta maggior attenzione, perché le bugie pseudoscientifiche e gli atteggiamenti antiscientifici sono un sistema, non un bizzarro modo di porsi di qualche contestatore.

[ironia on] E mentre lo scrivo mi rendo conto di star agendo nello stesso mo(n)do. [ironia off]

Più volte sulle pagine di questo blog il famoso filosofo Karl Popper, probabilmente il fondatore della filosofia della scienza, è stato citato e si è raccontato qualcosa delle sue idee. Uno dei contributi più importanti e conosciuti è la sua visione della scienza, incentrata su una coppia di idee semplici, chiare e straordinarie.

Popper distingueva innanzi tutto

la Scienza, con la S, dalla pseudoscienza appunto, qualcosa che si spaccia per

scienza ma non lo è. Diciamo subito che per Popper la pseudoscienza non era

necessariamente priva di significato ma comunque non considerabile come

scienza: due esempi di pseudoscienza a lui cari erano la psicologia di Freud e

la visione marxista della società e della storia. Sulla prima va detto che le

critiche del filosofo nascevano dalla metodologia allora in uso nella

psicanalisi, troppo legata al solo comportamento umano in risposta ad uno

stimolo e priva di prove empiriche. Scienza purissima per Popper era d’altro

canto il lavoro di Einstein. Ma a parte queste rare eccezioni, non del tutto

condannate, pseudoscienza è sinonimo di falso. E pericoloso.

|

| Richard Dawkins |

Coloro che costruiscono e mantengono argomentazioni pseudoscientifiche non sono degli sprovveduti, non sono dei buontemponi o degli inutili idioti come i terracazzari, come amo definire i terrapiattisti.

Ci sono siti sull’Intelligent Design, come questo nostrano (non fatevi abbindolare!), che sono bellissimi, fatti molto bene, curati nei dettagli e nelle grafiche, pieni di bellissime fotografie di animali e fossili, di argomentazioni geologiche, fisiche, chimiche, biologiche…ma se si va a scavare nel contenuto cancellando la sovrastruttura formale, ci si accorge che il loro scopo è condurti dentro la loro spiegazione, e sono bravissimi nel farlo, al punto che se si è privi degli strumenti critici la loro persuasività miete vittime facilmente.

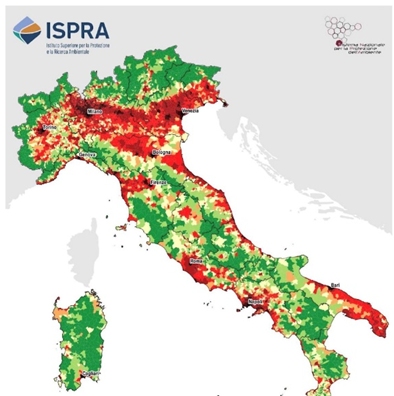

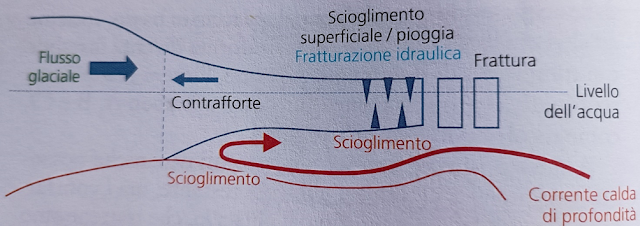

Tutto ciò vale per qualsiasi argomento falso, come i diversivi pseudoscientifici che negano il cambiamento climatico, e molto altro ancora. A tale proposito, l’amico Aldo Piombino, ha recentemente scritto un bel post su coloro i quali ha definito molto tempo fa, con sagacia, climascettici. I dati sul riscaldamento globale sono da tempo inequivocabili e inattaccabili, ed allora costoro stanno passando dal negarli alla pura disinformazione. Ed ecco la pericolosità. Anche gruppi di stampo complottista o di estrema destra condividono il climascetticismo, ed a tale scopo hanno messo in pratica la loro abilità nel produrre disinformazione, tipico di qualsiasi pseudoscienza, proprio come la propaganda e le tecniche di denigrazione sono da sempre state usate dai regimi totalitari.

Le fake news quindi, lo ripetiamo, non sono tutte uguali.

Mettere in dubbio persino il significato dei dati che portano a pensare che una determinata teoria scientifica sia un «fatto», come fa lo scettico radicale, è analogo a quello che conduce a dubitare dell’esistenza stessa del mondo esterno. E il dubbio sull’esistenza di un mondo presuppone la volontà di ricercare come stanno le cose, e quest’ultima presuppone che ci sia un modo in cui le cose sono che, per lo scettico radicale, o non possiamo conoscere o è completamente illusorio. Ma anche l’essere illusorio rispetto a noi, se le cose stessero così, sarebbe qualcosa, sarebbe appunto il modo di essere del mondo. Un ragionamento simile in genere provoca il collasso del negazionista alla quinta riga: il più delle volte si ritira nel nulla, altre diventa aggressivo, e pericoloso.

La posizione «ormai è troppo tardi» è un'altra delle tipiche posizioni negazioniste a cui arriva o cerca di arrivare il negazionista tipico, o chi esprima scetticismo radicale. L'ultima posizione, la più disperata dopo averle tentate tutte. I negazionisti, che sia clima o virus, prima negano, poi negano le responsabilità quando non possono più farlo con i fatti, scaricano colpe altrove, poi minimizzano; quando non riescono più a fare tutto questo cercano di salvaguardare il profitto il più possibile, se si parla di regole iniziano a dire questo no, quest'altro nemmeno, non potete fermare tutto ecc. E alla fine, disperati «tanto ormai è tardi» buttato lì. Il negazionismo in cinque mosse.

CC BY-NC-ND-Giacomo Milazzo

Allo scopo di arginare la marea

crescente molti gestori dei social si sono impegnati a filtrare e cancellare i

contenuti palesemente falsi e pericolosi, ma il lavoro è enorme ed inefficace,

eseguito per lo più da fallaci algoritmi automatici. Le segnalazioni dirette

sono pochissime e spesso prive di seguito e accompagnate da un laconico

messaggio «il contenuto non viola i nostri standard»…Il

che mi ricorda una studentessa al suo esame di maturità, che scrisse sul tema,

a carattere scientifico, una marea di clamorose fesserie…ma mi dissero che

meritava un bel voto, perché scritto in italiano grammaticalmente e

sintatticamente ineccepibile.

Qualcuno ha parlato di ricorso a sanzioni per le fake news costruite ad arte. Apriti

cielo!

Qui da noi, in Italia, la tematica è tabù, non se ne può nemmeno discutere senza essere accusati di offesa alla libertà di espressione. Ma cos’è oggi la libertà di espressione? Considerando che la scienza non è democratica, semmai datocratica («non c’è nulla di più ostinato di un dato», Bulgakov) è libertà di espressione la licenza di mentire? È diritto d’opinione la licenza di offendere gli altri fino a minacciarli di morte?

CC BY-NC-ND-Giacomo

Milazzo

I padri fondatori del liberalismo, John Stuart Mill, John Locke e il già citato

Karl Popper, coloro che hanno fondato l'idea di libertà, in nessuna delle loro

opere rendono la libertà priva di ambiti. La libertà di

espressione, come tutte le libertà, non potrà mai essere assoluta e incontra

dei limiti ben precisi: quando la propria libertà minaccia la salute

degli altri in una situazione di contagio non è libertà, non c’è libertà di

mentire. Ma oggi nel dibattito pubblico,

e soprattutto negli Stati Uniti, espertissimi in esportazione della loro

libertà a scapito di quella altrui, ci si è dimenticati degli insegnamenti

ricevuti. E tutto ciò porta, come danno sociale da evitare, a conseguenze

paradossali e catastrofiche. Come quella che recentemente ha visto migliaia di

abitanti del Nord Carolina che, dopo l’uragano Milton, a seguito anche della diffusione deliberata di menzogne, rifiutare gli aiuti governativi che sono arrivati

successivamente, perché credevano a teorie cospirazioniste secondo le quali

l'uragano era stato iniettato, prodotto da una sorta di stato sommerso

ed eversivo, con il solito Soros di mezzo.

Le teorie complottiste quindi,

che alimentano la negazione, ecco che escono dal mondo virtuale e arrivano a condizionare

i comportamenti delle persone.

Va urgentemente trovato un modo di combatterle efficacemente, ed il compito è arduo. Difficile perché le fake news hanno molte concause loro alleate: fragilità educativa, scarsa attenzione all'evidenza dei fatti, risentimento, sfiducia generalizzata di una parte della popolazione nelle istituzioni, ed anche la scienza è, giustamente, percepita come un'istituzione; nel nostro paese il tutto è aggravato da una situazione disastrosa in termini di capacità cognitive minime, come denunciato dall’ultimo rapporto del Censis, e da un dilagare di analfabetismo funzionale spaventoso.

CC BY-NC-ND-Giacomo

Milazzo

Le fake news inoltre sono

costruite in modo tale da essere convincenti, sono realizzate tutte affinché abbiano un certo grado di finalismo (ne ho

scritto ampiamente in una serie di tre post): sono strutturate e fatte allo scopo di indurci a credere, alimentando la nostra naturale

propensione a farlo, in concetti quali quelli legati alla volontà del mondo

scientifico di tenerci all’oscuro ora di questo, ora di quello, allo scopo (il

fine…) di mantenere uno status quo di oppressione della minoranza. Parafrasando

un bel libro

siamo nati per credere, con una mente che produce sistemi di credenze

per auto-consolarsi ed evitare contenuti controintuitivi, argomenti da

razionalizzare con difficoltà, con un processo logico complicato. Cade un fulmine e incenerisce un malcapitato? Era una punizione divina, ovvio.

È paradossale ma ci sono persone disposte ad accettare senza batter ciglio le stranezze della meccanica quantistica (niente di più controintuitivo al mondo!), la teoria della relatività di Einstein, ma che assumono, spesso per imitazione, posizioni scettiche, anche radicali, su altri settori della scienza, soprattutto quelli che riguardano da vicino il genere umano. Non faccio fatica a pensare che le numerose aggressioni al personale medico e paramedico siano conseguenze estreme del negazionismo, delle menzogne, delle fake news insomma. Dell'ignoranza popperiana citata.

Per spiegare l’evoluzione e la

biodiversità cosa c’è di meglio di un progetto divino o di una misteriosa

tecnologia aliena al posto di complicate e noiosissime nozioni di statistica,

di cose invisibili come il DNA, della struttura delle proteine? Tutte cose che

vanno in qualche modo fatte vedere a chi ci ascolta.

E questa è un’ulteriore difficoltà, aggravata dall’essere ormai immersi in questo mondo delle fake news, delle scorciatoie semplificatorie e persuasive, al punto che oggi ha una sua nicchia ecologica perfetta qual è il web, dove è saltata del tutto una serie di controlli, dove a chiunque scriva non viene chiesto di presentare un documento quando esprime commenti osceni, offensivi, persino violenti; dove l’autore o l’autrice di un’affermazione qualsiasi spacciata per scientifica, nel falso ed ipocrita diritto d’opinione, può scrivere qualsiasi cosa senza dover presentare, come accade nella comunità scientifica, le credenziali corrette e la validazione indipendente. Tutti chiusi in bolle di autoconferma e in un mondo che oggi viene definito, non a caso, tribalismo digitale, il luogo delle bolle informative che ci rinchiudono dentro un’unica visione del mondo; l’ambiente dove prendono forma i discorsi d’odio; il contesto in cui circolano teorie cospiratorie; il frame formale che rimanda ad un frame informale, il dark web, dove proliferano illegalismi di ogni genere.

Con il cervello chiuso in una sfera così tecnologica a cercare di nuovo la sua vecchia tribù, la piccola comunità di quelli che la pensano tutti come te e che continuano a confermare i tuoi pregiudizi, che continuano a dire che hai ragione e non ti danno mai torto. Le tribù, ancorché digitali, sono tornate, ognuna di esse chiusa in un’esclusiva camera dell’eco che rilancia e amplifica, proprio come farebbe una cassa di risonanza, ogni singola parola; selezionando e dando credito solo alle informazioni che sostengono le loro opinioni, ignorando quelle contrarie o sostenendo che la prova contraria sia falsa, o assegnando alle prove ambigue valore di sostegno indiscutibile alle loro teorie esistenti. Circoli esclusivi di persone a cui nuove informazioni, invece di cambiare le loro errate convinzioni (in modo più o meno doloroso), hanno l'effetto di renderle ancor più solide. Tutte cose studiate e catalogate da scienziati e sociologi, bias di conferma, backfire effect e altro ancora. I temi prediletti di queste bolle? Vaccini, cambiamento climatico, evoluzione, alimentazione, prevenzione, virus ingegnerizzati, clima ingegnerizzato…che ve lo dico a fare?

CC BY-NC-ND-Giacomo

Milazzo

Ecco perché ogni qual volta viene

proposto un contenuto antiscientifico o pseudoscientifico, o semplicemente si

deve ribattere una fake news, non basta semplicemente

smentirla, affermarne la falsità o l’errore, mostrare grafici e dati,

chiamare in causa il consenso della comunità scientifica, ribadire il ribadito.

Tutto questo non basta e si rischia di generare polarizzazione, convincendone

qualcuno ma lasciando molti altri ancor più radicalizzati e contro. Le fake news non vanno soltanto smentite, vanno smontate,

pezzo per pezzo, spiegando come sono costruite, quali sono i loro trucchi,

quali i modi per identificarne velocemente la fallacia. A cominciare dai

giovanissimi perché crescano preparati a proteggersi dalla menzogna deliberata.

È dimostrato

che le tecniche cosiddette di rebuttal,

di confutazione dei contenuti social menzogneri, riescono a mitigare

l’influenza del negazionista della scienza.

È un lavoro arduo e complesso, ma

occorre fornire gli antidoti. Non basta dire è falso,

come in un processo penale la difesa non si limita ad affermare la falsità dell’accusa, ma la

smonta e la ricostruisce, con tenacia e pazienza, fino a dimostrarlo

inequivocabilmente. E anche se in termini assoluti si potranno convincere una

minoranza sarà comunque una vittoria del metodo scientifico. Pur rischiando di predicare ai convertiti.

Ma, ad evitare che anche

il mondo scientifico abbia una sua personalissima bolla, questa è una storia

che vedremo in un prossimo post.

Nella sesta ed ultima edizione (1872) de "L'origine delle specie", Charles Dawin si impegnò, con una profonda revisione, a renderla più comprensibile a un pubblico vasto e integrata con un nuovo capitolo di risposte argomentate e dettagliate alle critiche raccolte nei dodici anni trascorsi dalla prima edizione.

Con una clausola restrittiva, all'inizio del settimo capitolo, Darwin si dichiarò disposto a rispondere a tutte le obiezioni, purché l'interlocutore sia in buona fede e si sia preso la briga di comprendere l'argomento.

Sulla base di questo criterio, molto ragionevole, oggi non si dovrebbe rispondere a gran parte delle presunte "obiezioni" degi antievoluzionisti e, per estensione, dei negazionisti e degli scettici radicali.